Энергия Победы: как сетевики Казани приближали самый важный день

Подвиг казанских электроэнергетиков в годы войны и память, которая сохраняется в «Сетевой компании» сегодня

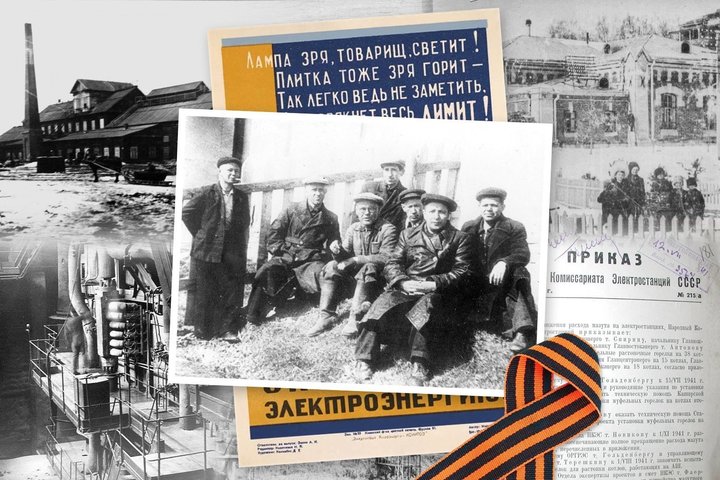

Ратный подвиг советского народа прославляется с первых дней Победы. Но со временем становится понятен и трудовой подвиг, который совершили миллионы жителей огромной страны, остававшиеся в тылу. Четыре года они неустанно трудились на то, чтобы обеспечивать фронт всем необходимым и приблизить хоть на миг этот долгожданный день. «Реальное время» рассказывает о том, какой вклад в Победу внесли электроэнергетики советской Татарии, которые в годы войны совершили невозможное, наладив энергообеспечение огромного количества эвакуированных сюда предприятий и организаций.

«Прошу подселить ко мне семью эвакуированных»

В сороковые годы Казанские электрические сети эксплуатировали 70 километров высоковольтных линий напряжением 35 кВ, 90 км воздушных и кабельных линий 6 кВ, две подстанции и 127 трансформаторных пунктов. Это стало результатом интенсивного развития.

Ведь с первых дней Великой Отечественной войны началась глубокая перестройка всего народного хозяйства страны: на восток эвакуировались предприятия со своим оборудованием, промышленность перестраивалась на военные рельсы и выпускала продукцию, необходимую на фронте. «Все для фронта, все для победы» — не лозунг, а реальность, в которой четыре года жила вся страна. Потребность в электроэнергии в военные годы кратно возросла, потому что Татария стала одним из крупнейших тыловых промышленных центров, приняв десятки предприятий с запада страны.

В первые месяцы войны в обкоме ВКП(б) ТАССР был образован специальный отдел по энергетике — вопрос обрел особенную важность, и отныне его продолжало держать в центре внимания руководство республики. Возглавил этот отдел И.П. Доронин. Над увеличением мощностей и повышением КПД работы электростанций помогали трудиться ученые из Академии наук СССР. В итоге к концу 1942 года мощности казанской энергосистемы выросли в 1,73 раза по сравнению с довоенным временем!

Предприятия оборонного комплекса эвакуировались с запада страны в первую очередь — вместе с оборудованием и сотрудниками. Только население Казани выросло за первые полтора года войны с 401 до 515 тысяч человек. А всего в Татарию (Казань, Зеленодольск и Чистополь) приехали более 70 эвакуированных предприятий!

Размещались эвакуированные в семьях казанцев. Например, З.И. Фремдланд, который был в годы войны начальником релейной службы Казанских электрических сетей, вспоминал, что каждый сотрудник энергосетей писал заявление со стандартной формулой: «Прошу подселить ко мне семью эвакуированных». У самого Фремдланда в квартире жила семья энергетиков из Брянска. Но на всех площадей все равно не хватало: и для эвакуированных энергетиков из Харькова, Брянска, Киева быстро построили бараки…

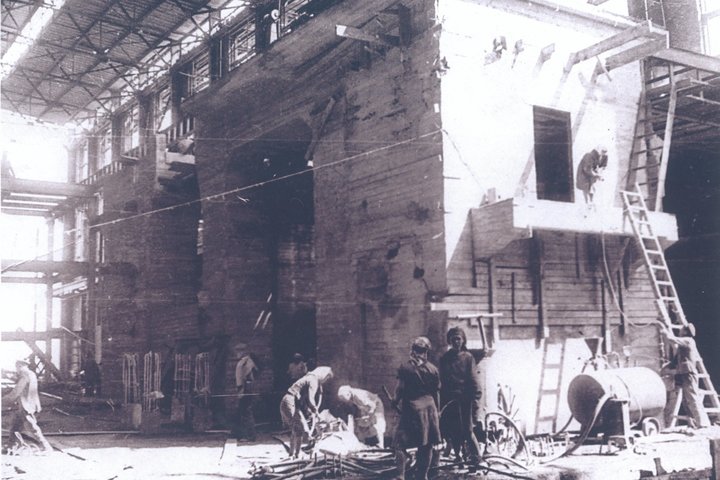

Предприятия «оборонки», которые переезжали с запада в Татарию, экстренно размещали на всех доступных площадях. Задача стояла архисложная: надо было собрать разобранное тяжелое оборудование, запустить его и обеспечить электроэнергией. Работать приходилось вручную. Энергетикам не хватало теплой одежды, горячей пищи (и, как назло, зима 1941-го выдалась на редкость морозной). Но они стоически выполняли свою работу: разгружали эшелоны с оборудованием, принимали электротехнические механизмы, электроприборы и инструменты. Работать приходилось быстро: сроки проектирования сократили в 8 раз, а монтаж оборудования ускорили в 3 раза.

Все для фронта, все для победы

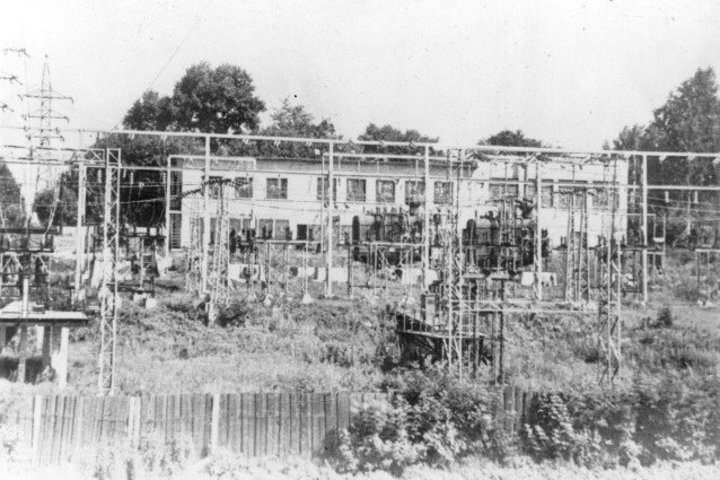

Точно так же, как теснились в своих квартирах казанские энергетики, принимая эвакуированных на своих площадях, теснились и станки на казанских предприятиях, освобождая место для вновь прибывшего оборудования. Например, на территории мехового комбината расположился эвакуированный завод имени Калинина. В цехах в Дербышках разместили оборудование Ленинградского оптико-механического завода. Кстати, первой ласточкой, первой крупной работой, обеспечившей пуск военного предприятия в Казани, стала именно подстанция «Дербышки». С этого завода казанские энергетики начали свою военную трудовую вахту.

Объемы работ, которые выполнили энергетики Казани, были нечеловеческими. Например, сетевики помнили, как вводили на полную производственную мощность завод «Электроприбор», эвакуированный из Москвы и производивший приборы для авиации. Уже к осени 1942 года все было завершено: подготовлено 16 тысяч «квадратов» производственных площадей, проложено 600 погонных метров сетей водоснабжения и канализации, протянуто 5 км высоковольтной линии от ТЭЦ-1 до завода. А еще построили и сдали в эксплуатацию трансформаторную подстанцию мощностью 880 кВТ.

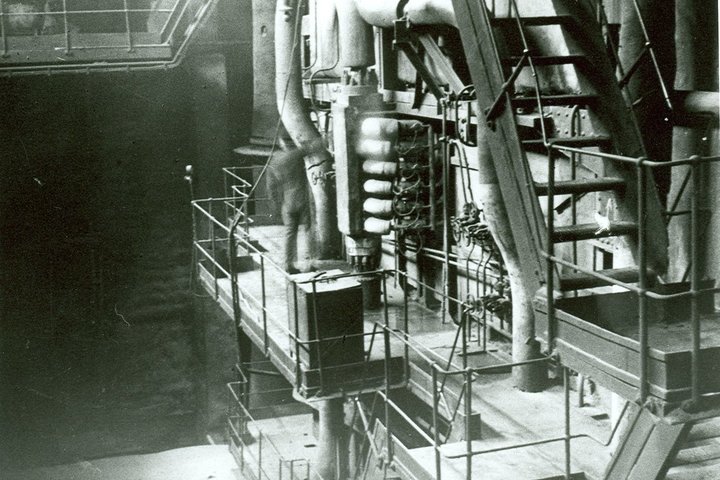

Чтобы обеспечить энергией Ленинградский металлический завод, на Казанской ТЭЦ-1 ввели в эксплуатацию третий турбогенератор мощностью 10 МВт. А Казанская ТЭЦ-2 была блок-станцией авиационного завода №22 (где собирали пикирующий бомбардировщик Пе-2) — и тут во время войны ввели в эксплуатацию второй турбогенератор на 25 МВт.

Но не только промышленность эвакуировалась в Казань. Столица Советской Татарии в те годы стала и столицей советской науки. Сюда переехали 33 научных учреждения, 1 650 ученых, 93 академика! Среди них были и знаменитые энергетики, авторы проекта ГОЭЛРО: Глеб Кржижановский, Клавдий Шенфер, Леонид Рамзин и другие. В том числе и благодаря им удалось увеличить мощности энергосистемы республики и разработать действующие проекты.

Женщины и дети ковали Победу, а жители Казани экономили электричество

Условия работы были очень тяжелые. Ни материалов, ни оборудования для электроэнергетиков в свободном доступе не было — все приходилось добывать в буквальном смысле слова. Не хватало распорных шайб и фарфоровых втулок для кабельных воронок, силикагельных фильтров на трансформаторах и пропитки для древесины… Жили чуть ли не натуральным хозяйством — но энергию предприятиям давали! Сильно выручала конная тяга, а монтажники самостоятельно изготавливали подъемники и другие важные приспособления.

Надо понимать, что электросетевое хозяйство в военные годы не располагало большими людскими ресурсами — ведь большая часть здоровых мужчин ушла на фронт. А значит, нечеловеческий объем работы падал на женские плечи. Ветеран КЭС Н.Я. Земсков вспоминал, как женщины заготавливали древесину для опор ЛЭП, зачищали стволы и устанавливали опоры на строительстве линий — через женские руки проходило в те годы до 2 000 кубометров древесины в год!

Работали на победу и подростки: так, в 1943 году в электросети пришел 14-летний Борис Матвеев — он работал монтером и учился в вечерней школе. Впоследствии, уже после войны, он окончил электротехнический техникум, а позже стал старшим инженером КЭС. И таких примеров в военные годы было немало…

Женщинам и подросткам приходилось учиться прямо на производстве: они становились «энергетиками поневоле». Работали без выходных, по 12 часов в смену.

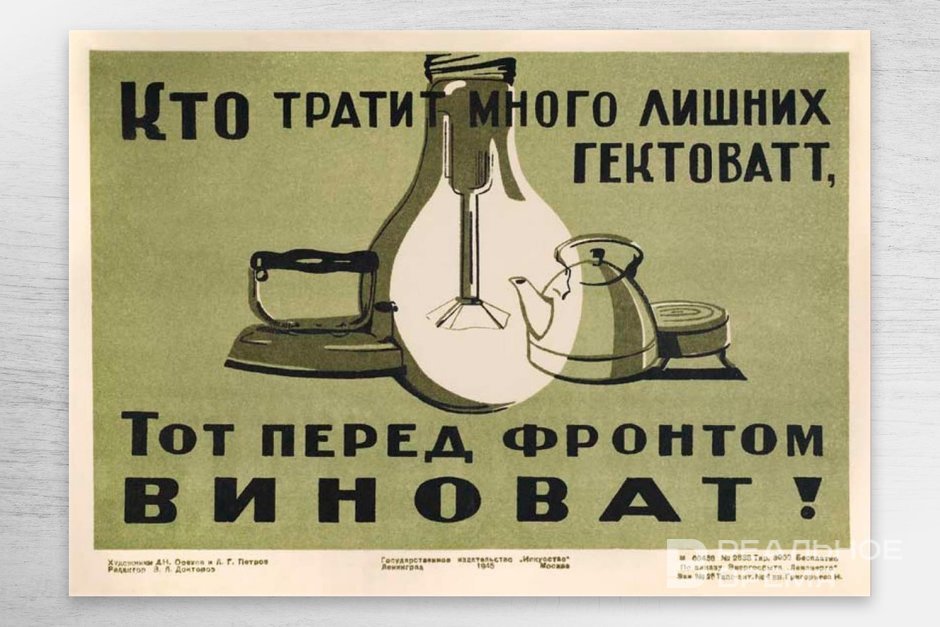

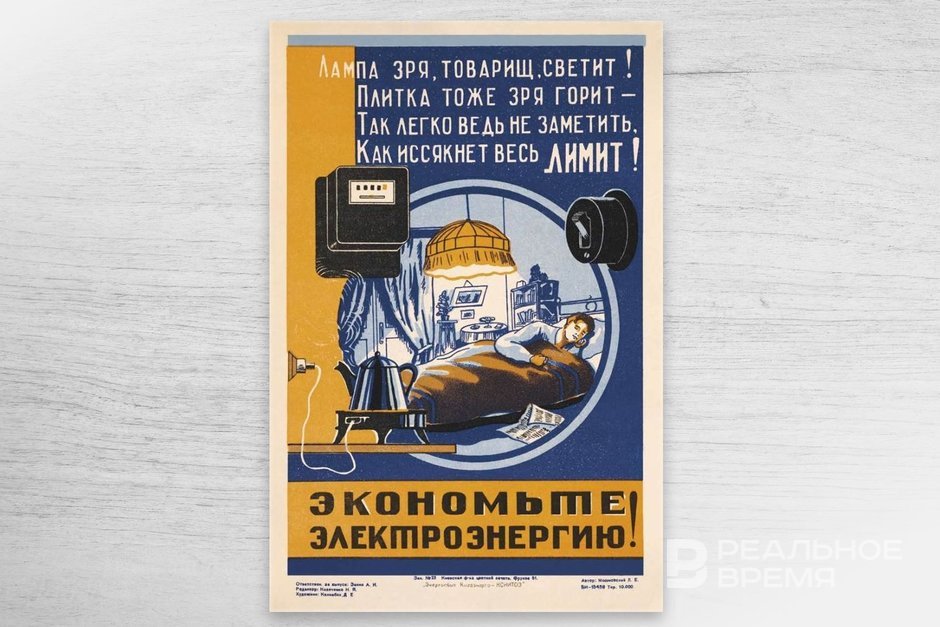

Приоритеты в военные годы были расставлены жестко: в первую очередь работоспособными должны были быть предприятия оборонного комплекса. Им и отдавали большую часть энергии. Электрификация городов и поселков приостановилась, а отпуск энергии горожанам был жестко лимитирован: максимум 5 кВт*ч на человека. В те годы появились и плакаты, призывавшие экономить электроэнергию: это было жизненно необходимо. В «Энергосбыте» была организована специальная инспекторская группа — она отвечала за просветительские мероприятия для населения. На приборы учета ставили ограничительные устройства, и к концу 1942 года в Советской Татарии было сэкономлено 10,5 млн кВт*ч.

Подвиг казанских сетевиков

Электрические сети еще до войны работали на пределе своей пропускной способности. Приехавшие предприятия быстро исчерпали все резервы (которые и без того были невелики). И все четыре года казанские электросетевики строили новые сети: появилось еще 12 трансформаторных пунктов, 7,5 км кабельных и 5 км воздушных линий 6 кВ. Сильно возросло за годы войны число ЛЭП напряжением 35 кВ (именно от них питались предприятия оборонки):

- 1942 год — пустили в эксплуатацию 2-ю цепь ЛЭП «ТЭЦ №2 — подстанция «Заречье» протяженностью 5,16 км.

- 1943 год — пустили 2-ю цепь ЛЭП «ТЭЦ №2 — подстанция «Зеленый Дол» протяженностью почти 40 км.

- 1944 год — построили ЛЭП «ТЭЦ №1 — подстанция «Арское поле».

Развивались службы Казанских электросетей: в 1942 году организовали релейную службу, а в 1944-м — автотранспортную группу. Ведь строительство новых сетей требовало упорядочивания работы.

Кроме того, вдохновившись опытом уральских энергетиков, казанские специалисты проводили и работы под напряжением — энергоснабжение круглосуточно работающих оборонных предприятий должно было быть бесперебойным!

В итоге, если в 1940 году в Казани было 47,5 км кабельных линий напряжением 6—10 кВ, в 1945-м их стало 58,2 км. Протяженность воздушных линий за годы войны выросла с 40 до 43 км. Число трансформаторных пунктов за пять лет увеличилось с 92 до 153, а самих трансформаторов стало 184 вместо 127. Важным фактом стало и то, что к 1945 году была существенно снижена аварийность: аварий стало меньше в 2,3 раза, а случаев недоотпуска электроэнергии — в 7,5 раза.

Все это стало настоящим трудовым подвигом казанских сетевиков. Ведь, работая в условиях чудовищного морального напряжения, под грузом серьезной ответственности, не всегда имея под рукой необходимые расходники, они добились того, что все предприятия ни на день не останавливались, да и город тоже не оставался без электричества.

А еще энергетикам нужно было разработать «план Б» на случай атаки с воздуха, обеспечить аварийный запас материалов и элементов конструкций для будущего ремонта, создать схемы резервного питания промпредприятий и их электроснабжения от автономных генераторов…

Лица победы

Можно долго перечислять тех, кто внес свой вклад в Победу, работая в энергосетях Казани. Во главе электросетей до 1944 года стоял П. Е. Бугаенко. Он запомнился тем, что в первый военный год оформлял на работу 12-13-летних подростков, чтобы обеспечить им калорийное питание, и таким образом спасал их жизни. На работу выходили женщины, и Бугаенко организовал прямо на предприятии ясли и детский сад, чтобы им было где оставить малышей. А чтобы прибавить хоть немного продуктов к скудному рациону своих сотрудников, организовал посадку овощей для питания работников КЭС.

С 1944 года КЭС руководил А.И. Назыров. Он славился своей интеллигентностью и скоростью принятия решений. Среди его трудовых подвигов — ликвидация последствий урагана 1945 года, когда за 10-15 минут в городе было повалено 78 опор электропередач! За считанные часы под руководством Назырова порядок был восстановлен.

В Казанских электросетях трудился с 1924 года Алексей Салмин. Старший мастер кабельного подрайона воспитал много опытных электромонтеров, подал много ценных предложений, обеспечивающих надежное выполнение ремонтных работ и безаварийность цеха. А нам известен прежде всего как писатель — автор трилогии «Буря на Волге» о трудной жизни простых волжан до революции и об их борьбе за советскую власть в годы гражданской войны.

Никто не забыт, ничто не забыто

Славный подвиг отцов и дедов не забывают в АО «Сетевая компания» и поныне. Например, работает в компании Дмитрий Юдин — начальник ПС 220 кВ Чистополь. Он входит в состав общественной организации «Отечество» и поискового движения «Россия». С 2008 года он ездит в поисковые экспедиции в Городищенский район Волгоградской области на территорию Орловского выступа. Здесь под Сталинградом сражались бойцы 120-й стрелковой дивизии, сформированной из жителей Татарии. И здесь пали многие из них — они так и не опознаны, их тела не найдены. Дмитрий Юдин и его товарищи по поисковому отряду возвращают память о павших.

Прошел в компании и конкурс «Герой моей семьи» — семьи и дети сотрудников «Сетевой компании» рассказали о своих славных предках, сделавших свой вклад в Победу. Эти простые, но сильные сочинения вызывают трепет. Например, 11-летний Ранель Латыпов, сын электромонтера Рамиля Латыпова, рассказывает о своем прадедушке Асадулле Зайнуллине, который ушел на фронт в 1941 году и погиб 21 августа 1943 года. А Камиль Каюмов, сын инженера БУЭС Лилии Каюмовой, рассказал о своем прадедушке Зайнулле Махмутове, который прошел всю войну, освобождал Берлин — и вернулся домой! Первое место в конкурсе заняла семья ведущего инженера Азнакаевской группы СРЗАИ Халиля Шаймарданова. Его дочери Лилия, Залина и Наиля рассказали о своем прапрадедушке Ахтяме Рахимове, который ушел на фронт летом 1942 года, а 16 января 1943 года погиб в боях в Ростовской области.

Но в компании помнят не только тех, кто был мобилизован или ушел на фронт добровольцем. Не только тех, кто отдал жизнь в боях за Родину. Важен и вклад в Победу тех, кто совершили трудовой подвиг здесь, в тылу. Путем нечеловеческих усилий, хитроумных решений, блестящих озарений они сделали так, что перегруженные, ветхие системы энергоснабжения Казани выдержали все испытания и из горнила военных лет вышли обновленными и усиленными.