Вклад сельских тружеников Татарстана в Победу

«Реальное время» совместно с Банком «Аверс» продолжает цикл статей о вкладе Татарстана в Победу в Великой Отечественной войне. Уже в первые месяцы немецкие войска оккупировали ключевые сельскохозяйственные районы на западе страны. Бремя по обеспечению армии и граждан продовольствием легло на тыловые регионы. При этом технику и лошадей забрали на нужды фронта, а мужское население попало под всеобщую мобилизацию. Как сельчане Татарстана справлялись с новыми вызовами — в материале «Реального времени».

Ручной труд как основа сельского хозяйства

В годы войны аграрное производство Татарской АССР столкнулось с серьезными трудностями. С первых дней конфликта практически прекратились поставки тракторов и сельскохозяйственных машин, что стало настоящим ударом для сельского хозяйства. Большая часть имеющихся в хозяйствах тракторов и автомобилей была перераспределена для нужд армии, что оставило аграрный сектор без необходимой техники.

Ситуация с ремонтом оставшейся техники также оказалась критической: поступление запасных частей для тракторов и комбайнов сократилось. Усугубили положение проблемы с горючим. Попытки заместить сельхозмашины лошадьми также не принесли успеха, так как, по оценкам специалистов, на фронт в первый год войны было мобилизовано 10% от общего поголовья лошадей республики, оставшихся постоянно отвлекали для выполнения гужевой повинности.

Аграрный сектор столкнулся и с кадровыми сложностями: количество трудоспособного сельского населения сократилось более чем на одну треть. Мужчины как наиболее трудоспособная часть подлежали мобилизации в первую очередь. Но и имеющееся население не могло быть использовано в полном объеме, так как жители деревни стали основным источником рабочей силы для республиканских предприятий. Они также занимались выполнением трудовых повинностей, заготовкой дров и торфоразработками.

В таких условиях ручной труд приобрел особое значение. Неготовность механизации и большая нехватка рабочей силы заставили крестьян полагаться на собственные усилия. Это время стало настоящим испытанием для аграрного сектора, который, несмотря на крайне неблагоприятные условия, продолжал выполнять свою важную функцию по обеспечению населения продуктами питания.

Из воспоминаний труженицы тыла Шамсинур Ибрагимой: «Когда началась Великая Отечественная война, мне было 14 лет. Я была на работе в подсобном хозяйстве, обрабатывали капусту. Всех работников собрали возле управления и объявили о начале войны. Отец часто болел, и поэтому на фронт он не попал. Но его забрали в «трудармию». Мама одна содержала дом и все хозяйство. Трудилась я и на торфоразработках, на торфяных болотах. Два моих младших брата (11 лет и 8 лет) вывозили торф с болота на быках. Быки от изнеможения падали, а братья их поднимали и тащили до завода. Мама встречала повозки на заводе».

Женщины и дети — опора сельского хозяйства

Женщины стали главным двигателем аграрного сектора Татарстана. В условиях острого дефицита рабочей силы они оказывали незаменимую помощь, выполняя до 70—75% от общего числа трудодней в колхозах.

Не остались в стороне и школьники, которые активно включались в трудовые процессы наравне со взрослыми. Их труд использовался на многих сельскохозяйственных работах: прополке, сенокосе, уборке урожая и молотьбе. В связи с необходимостью внеплановой работы учебный год в отдельных сельских школах начинался позже обычного. Статистические данные показывают, что в военный период работа детей и подростков составляла от 9 до 11% от общего количества трудодней, выполненных в аграрном производстве.

Труженица тыла Зинаида Зарипова вспоминает: «Когда объявили о начале войны, мне было 9 лет. Сначала мы, дети, даже не поняли, что это значит — война началась. Поняли потом, когда пришел голод и холод. Жилось очень тяжело — ели гнилую картошку, собирали и варили всякую траву, ботву. Помню, что давали нам пол-литра молока — а ведь нас было четверо и одна мать. Отец на фронт ушел. Я была старшей в семье и поэтому всегда работала, и даже перестала ходить в школу. Нас полоть брали вместе со взрослыми. Морковь не давали полоть, потому что была трава, похожая на морковь. Так что пололи свеклу, огурцы, лук, тыкву. А потом, когда был сенокос, работали граблями. Мы маленькие были — 10—12 лет, так что нам легкие грабли давали. Мне помогала моя тетя Варвара — отцова сестра. Сначала я пройду, потом она, чтобы мне легче было. А потом я стала косить гречу. Два или три дня я так косила, с тех пор у меня на пальце надкостница ничего не чувствует. Косила я в 10 лет за полпорции горохового супа. Взрослым полную порцию давали, а подросткам — половину».

Особенно важно отметить постановление, принятое 13 апреля 1942 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР. Оно определяло новые обязательные минимумы трудодней для сельского населения: для взрослых — от 100 до 150 трудодней в год, а для подростков 12—16 лет — не менее 50 трудодней. Невыполнение этих норм без уважительных причин могло привести к серьезным последствиям: колхозников могли привлечь к судебной ответственности, а также лишить прав на приусадебный участок.

Выработка трудодней в условиях войны становилась критически важной задачей, так как именно от их количества зависели нормы выдачи продовольствия крестьянам. В отличие от городского населения, колхозники не имели карточек на получение продовольствия, и колхозы могли выдавать продукты только после выполнения обязательных государственных поставок сельхозпродукции.

Из воспоминаний труженицы тыла Марии Шакуновой: «Я окончила 10 классов в 41-м году как раз. Экзамены в мае сдала, а тут война. Сразу стала работать в деревне Токмак учительницей начальных классов. Я на квартире жила у бабушки, учителям давали во время войны 8 килограммов муки на месяц, а на зиму давали 3 кубометра дров отапливаться. А дрова в лесу, сами ездили за ними. Соли нет, мыла нет, спичек нет. Всем делились, одна сварит картошку — и всех соседок приглашает. Картошку, конечно, старались больше сажать. Если весной, когда перекапываешь под посадку, попадется гнилая картошка, радуешься: наберем на лепешки. Лепешки из гнилой картошки ели».

«Все для фронта! Все для победы!»

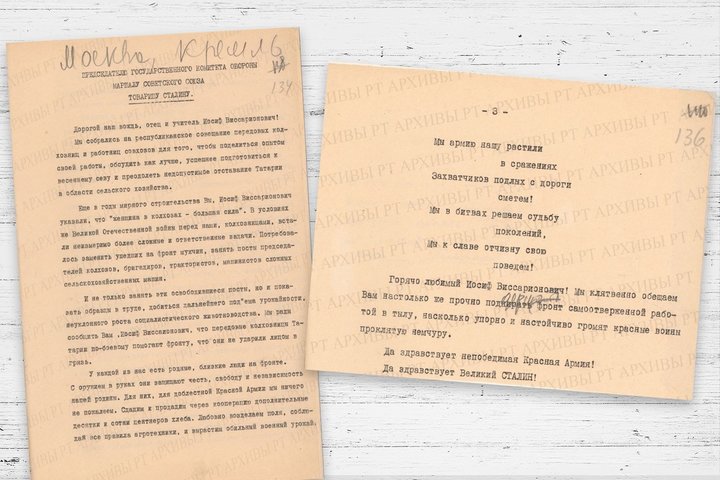

В годы Великой Отечественной войны население Татарстана проявляло исключительный патриотизм, веря в торжество справедливости и приближая победу как могло. Одним из ярких проявлений этой веры стали патриотические письма работников колхозов, адресованные как фронтовикам, так и руководителям Советского Союза. Патриотический дух и упорный труд татарстанцев были основной движущей силой на пути к общей Победе.

Из воспоминаний Шамсинур Ибрагимой: «Во время войны работала я и на лесозаготовках, пилили лес. На Князевском спиртзаводе тоже пришлось поработать. Удивительно! Я часто задумываюсь о том, какой был настрой у людей во время войны! Спирта для фронта выпускали много. Но даже и мысли не возникало о том, чтобы пить его. Люди трудились день и ночь. «Все для фронта, все для победы!» — и не иначе».

Несмотря на трудности и огромные потери, аграрный сектор республики продолжал функционировать. За четыре года войны он произвел и поставил государству впечатляющие объемы продовольствия: 131 миллион пудов хлеба, 39 миллионов пудов картофеля и овощей, 56 миллионов пудов мяса и 200 миллионов литров молока. Также были собраны десятки тысяч пудов масла, сала, меда, сена и других сельскохозяйственных продуктов. Этот значительный вклад в Победу стал возможен благодаря самоотверженному труду сельских тружеников, которые, отказывая себе в самом необходимом, направляли большую часть своей продукции в пользу государства.

Колхозники находили силы и поддерживать фронт. Они выделяли средства на помощь солдатам и восстанавливаемым регионам, отправляя рабочие и колхозные делегации с провиантом, зерном для сева и другими необходимыми ресурсами. Это подтверждает уникальность духа татарского народа, который, несмотря на страдания, продолжал заботиться не только о себе, но и о других.

Мария Шакунова вспоминает: «Мы, учителя, были активистами в деревне, всегда в помощь местному начальству. В управление нас вызывали и давали разнарядку. Сейчас помогают солдатам, тоннами возят помощь. И тогда тыл помогал фронту, мы ходили по домам просили помочь. А в домах одни женщины, которые остались без мужей. Семьи тогда были большие, детей много — полная печка. А ты просишь их еще помочь фронту: то на танковую колонну надо собрать, то на эскадрилью самолетов. Люди бедные последнее отдавали, всем делились. Вот так мы и победили в войне».

Таким образом, труд и патриотизм татарстанцев стали важнейшими факторами в обеспечении победы. Их упорные усилия и стремление помочь другим в тяжелые времена явились примером настоящей солидарности и единства, что в конечном итоге сыграло ключевую роль в достижении общей цели — Победы.