Не детское чтение: темная сказка Ханса Кристиана Андерсена

Книга этой недели — сборник историй «Неизвестный Андерсен»

Он придумал Русалочку, Снежную королеву и Гадкого утенка. Но писал вовсе не для детей. Страдания, одиночество, жажда любви, стыд и спасение — вот настоящие темы Андерсена. Его сказки — исповедь, шифр, зеркало. И мы начинаем понимать их только повзрослев. На прошлой неделе исполнилось 220 лет со дня рождения Андерсена — повод открыть его заново. Не с детьми, а в одиночку. Чтобы услышать, что он на самом деле говорил. Чтобы найти в его сказках себя — уязвимого, отвергнутого, идущего до конца. Он не утешает. Он переживает вместе с нами. И в этом — настоящая сила его слов. Особенно в его поздних историях, которые вышли в сборнике «Неизвестный Андерсен».

Как Андерсен сбежал от гробовщика и стал сказочником мира

Ханс Кристиан Андерсен всю жизнь прожил между страхом смерти и жаждой признания. Его презирали аристократы, отталкивали сверстники, и даже в собственном доме он спал с табличкой: «Я только сплю!» — чтобы его не похоронили заживо. Он родился 2 апреля 1805 года в Оденсе. Его отец — бедный сапожник, мать — прачка, которая всю жизнь провела у стирального корыта. И если в биографиях гениев нередко встречается нищета, то детство Андерсена — это почти клише XIX века: голод, болезни, похоронные процессии на улицах и страх, который въедается в детскую душу. Один из главных страхов — быть похороненным заживо. Он остался у него на всю жизнь.

Андерсен и в зрелости, уезжая из дома, оставлял на прикроватной тумбочке записку: «Я только сплю!» — чтобы в случае чего не ошиблись. В молодости он боялся, что сойдет с ума. В зрелости боялся врачей. В старости — смерти. Даже идея посмертия казалась ему «ужасной и невыносимой». Все эти страхи не ушли в песок — они проросли. Выросли в «Тень» (1947), «Старую могильную плиту» (1852), в «Историю одной матери» (1847), в ту черноту, которая едва ли не чаще присутствует в его текстах, чем доброта, волшебство или рождественская надежда.

Андерсену с детства говорили, что у него «плохо с головой». Он был неуклюж, долговяз, с огромными руками, лопоухий и остроносый. Над ним смеялись. Его били. Он часто плакал. Но на чердаке у него был театр кукол, где каждый мог стать кем угодно. Где смерть отступала. Где нищета превращалась в сказку. Он шил костюмы, клеил декорации, озвучивал героев. Его первой публикой были игрушки и картонные зрители.

Когда Андерсен впервые поехал в Копенгаген, ему было 14. Он надеялся стать артистом. Пел, декламировал, умолял — и оказался нищим в чужом городе. Он почти умер от голода, пока его не заметили несколько добрых покровителей, среди них — Йонас Коллин, влиятельный чиновник, связанный с театром. Именно он оплатил обучение Ханса в латинской школе в Слагельсе. Казалось бы — победа. Но школа обернулась кошмаром. Андерсен оказался в изоляции. Одноклассники его ненавидели. Учителя считали его глупым. Он страдал, не справлялся с программой, писал с ошибками. Директор школы Саймон Майстер буквально издевался над ним: приказывал целовать его руку, называл «глупцом», публично высмеивал. Андерсен покинул школу, сломленный, но не уничтоженный.

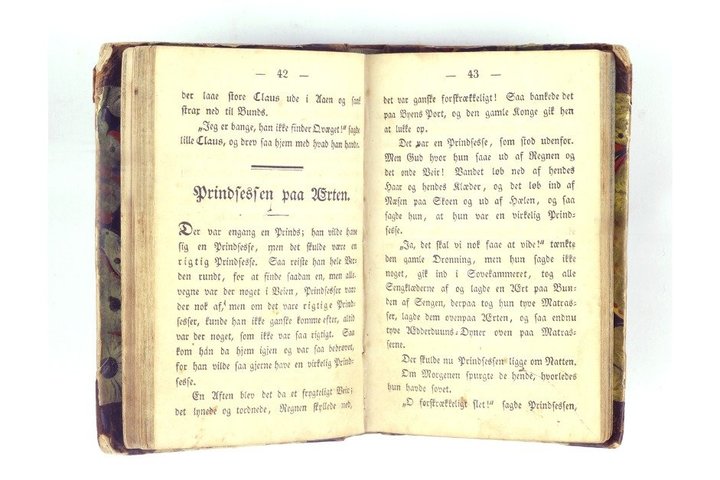

Деньги Коллина не закончились. А Ханс Кристиан упорно продолжал писать. Его первые литературные попытки не вызывали восторга. Сатира, пьесы, стихи — все принималось вежливо, но без восторга. Только когда он обратился к сказке, к тому, что знал с детства, что впитывал из уст народных рассказчиков, — начался путь к бессмертию. Хотя сначала его тоже не поняли. В 1835 году вышел сборник «Сказки, рассказанные для детей». Пресса деликатно молчала. Или, наоборот, злорадствовала: как это — писать детские сказки простым языком? Почему так грубо, наивно, почти по-деревенски? Где урок морали? Где наставление?

Андерсен не сдавался. Он продолжал. Один за другим вышли сборники: «Новые сказки», «Истории», потом «Новые сказки и истории». В них — все, что он видел: и похоронные процессии из детства, и ругань в латинской школе, и унижение в высшем обществе, и любовь, которую он никогда не познал. Он не состоял в браке. Все его сильные чувства оставались без ответа. Жизнь без взаимной любви, жизнь вечного одиночества — это и есть материя, из которой сделаны его лучшие тексты.

Ханс Кристиан Андерсен был желанным гостем во дворцах Европы, но одновременно — «темным пятном» на любом званом вечере. Его манеры считались деревенскими. Он все портил. Плакал, если его забывали пригласить на ужин. Не понимал намеков. Андерсен считал себя гадким утенком. Он мечтал о славе. И он ее получил. Но она не стала утешением. Андерсен все равно спал с табличкой. Он все равно боялся смерти. Он все равно чувствовал себя чужим. Его последний дневниковый год был полон жалоб на боли, болезни, страхи и обиды. Андерсен умер в августе 1875-го, в доме своих друзей, в 70 лет. Но сказки его остались.

Смерть его не забрала, она его освободила

Когда 4 августа 1875 года Ханс Кристиан Андерсен ушел из жизни, это было не поражение. Это было избавление от страха, с которым он прожил всю жизнь. А в мире началась иная история — посмертная биография человека, чьи сказки никто уже не называл «неуместными», «деревенскими» или «глупыми». Почти сразу же его стали издавать в новых форматах. Составляли собрания. Иллюстрировали. Переводили. Французские, английские, немецкие переводы расходились по Европе. Его имя стало символом. Не писателя. Сказочника. Он сам себя так не называл. Он хотел быть признанным драматургом. Поэтом. Романистом. Но реальность распорядилась иначе. Его судьба — это сказка, где герой получает не то, чего хотел, а то, что оказалось настоящим.

Особый интерес к Андерсену проявила Россия. Переводы сказок появились уже в 1840-х. Но настоящий взрыв популярности случился в XX веке. Возможно, потому, что его сказки были страшными. Потому что в них дети не побеждали зло — они страдали, умирали, исчезали. В стране, где судьба была чаще трагедией, чем успехом, в них чувствовали правду. В 1955 году в СССР вышло полное собрание сказок в переводах Нины Демуровой. Это издание стало культовым. Оно сформировало образ Андерсена для целого поколения. Его переводили с датского, а не с французских и немецких версий. Он перестал быть просто сказочником. Он стал писателем.

Но здесь возник парадокс. Советская цензура, разрешив публикацию почти всех сказок, вымарывала «лишние» мотивы. Смерть, нищета, религия — все это уходило. Сказка становилась светлее. Но одновременно — теряла суть. Ведь у Андерсена никогда не было хеппи-эндов. Даже «Гадкий утенок» — не утешение, а трагическая метафора. Чтобы стать лебедем, нужно сгореть, умереть в себе, пройти все унижение. «Снежная королева» — не о победе добра над злом. Это история о потерях. О холоде между людьми. О равнодушии. И только жертвенная любовь Герды позволяет все это преодолеть. Но не навсегда. Финал открыт. Герда и Кай не дети. Они выросли. Стали взрослыми. А взрослые в мире Андерсена — это почти всегда печально.

Пожалуй, никто из классиков так не любил страдание. Не смаковал его, не украшал — а просто признавал: да, человек страдает. Не потому, что плох. А потому, что так устроен мир. Бог молчит. Люди злы. Спасения нет. Но при этом у Андерсена всегда есть свет. Слабый, как огонек в «Девочке со спичками». Но он есть. Многие современные интерпретации, особенно в кино, делают Андерсена добрым. Мультяшным. Диснеевским. Но если открыть оригинал, то в глаза бросается другое: одиночество, смерть, равнодушие, отчаяние. И при этом — бесконечная жажда любви. Почти религиозная. Абсолютная.

Андерсен был одержим идеей бессмертия. Он мечтал, чтобы его имя осталось. В одном из писем он писал: «Я хочу жить после смерти в сердцах людей». Его услышали. Уже при жизни он стал кумиром. Им восхищались Гюго, Диккенс, Бальзак, Толстой. Его приглашали к дворам. Но он все равно чувствовал себя лишним. Однажды на званом ужине у Чарльза Диккенса он пробыл пять недель — в то время как хозяева рассчитывали на визит в несколько дней. В дневнике Диккенса осталась запись: «Андерсен уехал. Слава Богу!» Та же неловкость сопровождала его везде. Он хотел быть любимым. А его терпели. Он хотел дружбы. А ему сочувствовали. Он хотел любви. А в ответ — тишина.

Ближе к Достоевскому, чем к диснеевским принцессам

Со временем Андерсена, казалось бы, поняли и приручили. Его сказки есть почти в каждом доме где-то на книжной полке между «Муми-троллями» и «Винни-Пухом». «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Снежная королева» — набор, известный каждому. Детство прошло — и Андерсен остался в нем, в мягком свете ночника, в шуршании страниц с картинками. Но в сборнике «Неизвестный Андерсен» мы сталкиваемся с другим автором. Не добрым дедушкой из книжек, а философом, романтиком, остро чувствующим душу времени и человека.

Поздние истории, собранные в этом издании, происходят не из зоны комфорта. Они не рассказывают, как добро побеждает зло, и не учат морали простым способом. Здесь уже не сказка — здесь история. И это не просто смена жанровой этикетки: сам Андерсен писал, что слово «история» для него — «наиболее подходящее... Народный язык подразумевает под ним простой рассказ и наиболее смелую фантазию».

Смелая фантазия — это, например, «Старый уличный фонарь». Казалось бы, речь идет об обыкновенном предмете городской утвари, но он обретает голос, биографию, достоинство. Фонарь вспоминает свою службу, думает о забвении, о том, останется ли он кому-то нужен. Это притча о старости, об исчезновении и о надежде на то, что свет, хоть и малый, не гаснет бесследно.

Такая поэтизация обыденного — лейтмотив сборника. Истории превращают тривиальное в неповторимое. Вот «Бутылочное горлышко» — еще один, казалось бы, нелепый персонаж, переживший человеческие трагедии и взлеты. Он рассказывает о путешествии из мусора в уютный шкафчик, о том, как мир менялся вместе с ним. Простая вещь становится зеркалом эпохи, а читатель невольно вспоминает собственные «бутылочные горлышки» — мелочи, которые сопровождали нас сквозь жизнь.

Андерсен будто возвращает голос тем, кто обычно молчит. В «Иб и Кристиночка» — истории о деревенских детях — звучит трагедия любви, человеческого выбора и различия социальных путей. Кристиночка поддается искушению столичной жизни, а Иб остается в деревне, хранит верность, ждет. Эта история могла бы стать романом, но Андерсен мастерски укладывает в несколько страниц всю сложность судьбы.

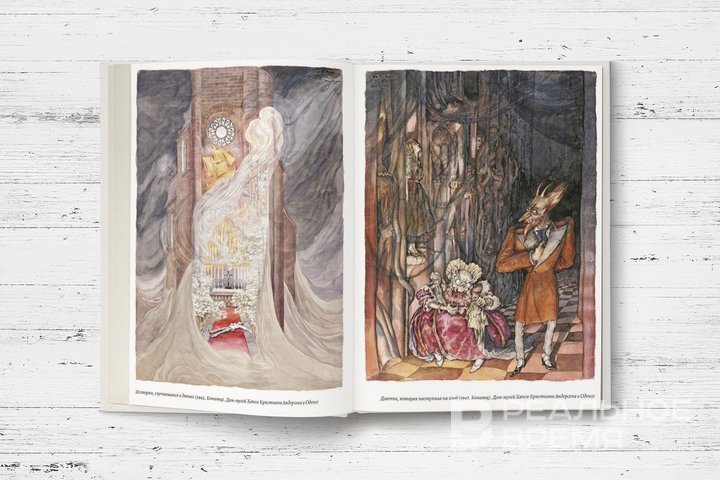

В сборнике часто появляется тема смерти — не как ужаса, а как естественного продолжения жизни, таинства. Таков, например, рассказ «Девочка, наступившая на хлеб», где глупое тщеславие оборачивается метафизическим падением, буквально — в преисподнюю. И при этом — никакого морализаторства. Андерсен, человек глубоко верующий, но чуждый догматике, рассматривает падение как путь к пониманию.

Глубоко личная, пронизанная чувством миссии история «Под ивою» рассказывает о Кнуде, бедняке с поэтическим даром. Он не успел прославиться, не добился признания. Но в глазах Андерсена он — герой. Потому что он писал, любил, мечтал. Потому что его талант — часть мироздания. Потому что «жизни всех людей, знаменитых и безвестных, становятся настоящей историей человечества».

Это и есть главная нить книги: мир сложен, многообразен, взаимосвязан. И задача писателя — не выносить приговоры, а дать голос каждому. Андерсен — не моралист. Он интерпретатор жизни. Его мир одновременно обыденный и волшебный, населенный духами, людьми, предметами, в которых нет ничего случайного.

Особое место в сборнике занимают произведения романного масштаба. «История, случившаяся в дюнах» или «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях» — это сжатые хроники человеческой драмы. Здесь уже не просто эпизод, а целые судьбы. Юрген из «Истории, случившейся в дюнах» — человек, раздавленный системой, внутренним конфликтом, временем. А история Вальдемара До — это трагедия рода, в духе древнегреческих мифов, где проклятие передается по наследству.

Мир позднего Андерсена — не только мир человека, но и мир вещей, зверей, сил природы. Фантазия в нем — не уход от реальности, а ее неотъемлемая часть. Он верит в духов и метафизику, но не как ребенок, а как поэт. В его историях духи живут не в замках, а в подвалах лавочников. Они не пугают, а объясняют. Тема творчества — важнейшая для Андерсена — также звучит сильно. В «Сыне привратника» и «Домовом у лавочника» писатель размышляет о природе таланта, о его незаметной работе, о том, как трудно быть понятым. Не все герои достигают успеха, но все они служат чему-то большему.

«Неизвестный Андерсен» — это книга, которая возвращает нам целостное восприятие мира. Мы живем в эпоху фрагментов, мемов, простых ответов. А здесь — медленное, глубокое письмо. Спокойное размышление о сложных вещах. Вера в добро не как банальность, а как трудный выбор. И еще — это книга, которая показывает: ни один человек не «маленький». Что даже бутылочное горлышко может рассказать историю, достойную романа. Что даже бедный мальчик Кнуд — не «неудачник», а поэт. Что у каждой судьбы есть голос, и его стоит услышать.

Для взрослого человека Андерсен — это не чтение на ночь. Это исповедь. Чтение его историй становится психотерапией. Там нет морали в лоб. Нет награды за добродетель. Он пишет не для воспитания. А для выживания. В мире, где доброта — слабость, чувства — повод для насмешки, а смерть — повседневность. Андерсен знал, что такое стыд. Он стыдился своего тела, своего прошлого, своей бедности, своей нужды в любви. Но он научился превращать стыд в текст. Он не делал себя лучше. Он просто показывал, каково это — быть собой, когда мир хочет другого.

Сегодня, когда все вокруг требует масок: успешного, уверенного, счастливого — Андерсен нужен как никогда. Он говорит: не бойся быть слабым. Не бойся быть чувствительным. Не бойся страдать. Это не делает тебя хуже. Это делает тебя настоящим. Именно поэтому взрослым стоит возвращаться к Андерсену. Чтобы вспомнить себя — того, кто мечтал, страдал, верил, не умел защищаться, но продолжал идти. Потому что, как он сам писал, «жизнь каждого — это сказка, написанная Божьими руками». А в этой сказке главное — не конец. Главное — пройти ее честно.

Издательство: ИД «Городец»

Перевод с датского: Ольга Дробот, Нора Киямова, Елена Краснова, Нина Федорова

Количество страниц: 312

Год: 2025

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».