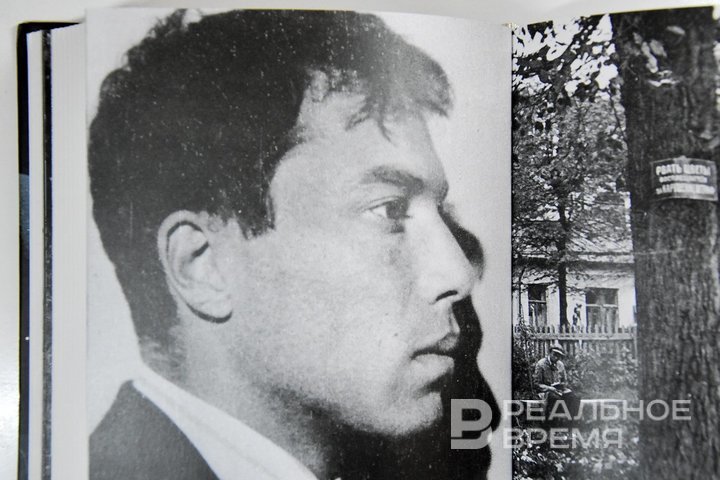

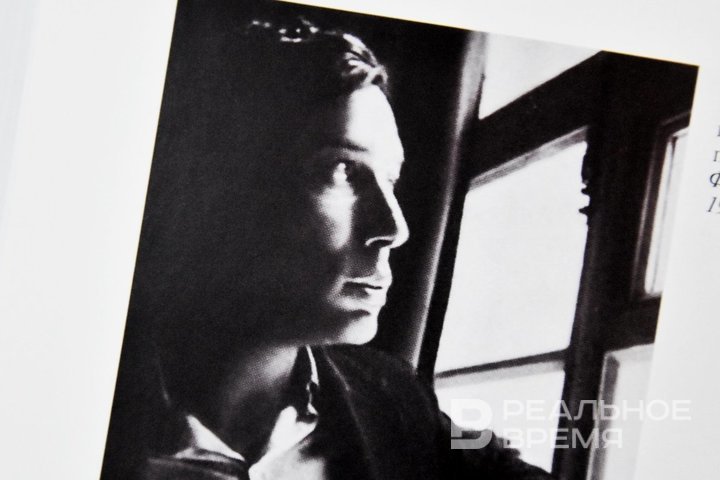

Борис Пастернак: «Я обольщался насчет товарищей»

К 135-летию Бориса Пастернака об эвакуации в Чистополь, войне и чувстве вины

Сегодня, 10 февраля, исполняется 135 лет со дня рождения Бориса Пастернака. В годы Великой Отечественной войны он оказался в Чистополе — небольшом городе, куда эвакуировали писателей. Здесь Пастернак узнал о гибели Марины Цветаевой, осмыслял свою вину, жил между страхом и надеждой.

«Война с немцами начнется очень скоро»

Субботним вечером, 21 июня, на дачу Пастернаков в Переделкине зашла Дора Федина, жена писателя Константина Федина. Ее паника выглядела странной — ведь официально страна жила в мире. «Война с немцами начнется очень скоро», — сказала она. Откуда ей было это знать? Кто мог всерьез поверить в такие предсказания? Зинаида Николаевна, вторая жена Пастернака, не поверила. Вечером она уехала в Москву — проведать сына от первого брака — Адика, который находился в подмосковной больнице «Красная Роза» после тяжелой операции. В воскресенье утром, перед тем как поехать к сыну, она зашла к поэту-авангардисту Илье Сельвинскому и передала ему услышанный накануне слух. Сельвинский только усмехнулся: «Глупости! У нас же с Германией договор». Но через несколько часов прозвучало радиообращение Молотова. Война началась.

Зинаида Николаевна вернулась в Переделкино уже в новой реальности. Москва мгновенно изменилась — очереди за хлебом, опустевшие магазины. С тревогой Зинаида Николаевна рассказывала об этом мужу, но Пастернак ее утешал: «Проживем, картошка есть», — и даже напомнил про клубнику на грядках.

К середине июля немецкие войска были уже в 300 километрах от Москвы. Война двигалась стремительно. Началась эвакуация. Жену и младших сыновей Пастернака — трехлетнего Леню и двенадцатилетнего Стасика — отправили в Чистополь. Зинаида Николаевна поехала с ними в качестве воспитательницы в эшелоне. Старший сын, Женя, еще в начале июля уехал копать окопы под Смоленском — вернулся в Москву за три дня до того, как город был взят. Затем и Женю отправили в эвакуацию — в Ташкент. Попрощаться с отцом он не успел. Пастернак остался в Переделкине один. Катастрофа не пугала писателя. В сентябре Пастернак написал уже эвакуированной в Чистополь жене:

Положенье ужасное. Пал Киев. Все стоит перед каким-то скорым, неведомым и страшным концом. Но отчего нет страха в душе моей. Отчего все увлеченнее, все с большею верой смотрю я вперед.

Переделкино быстро изменилось. Начались тревоги — на станции били в рельс, писательские семьи бегали в щели-укрытия. Дачники плотно занавешивали окна, проверяя светомаскировку. Пастернак жил один. Днем он работал — переводил, писал статьи. Вечером шел в Москву, улаживал издательские дела, выбивал авансы. С четырех до восьми часов проходил военное обучение — учился стрелять. Его дни были заполнены до отказа:

Я не жалуюсь, но я форменным образом разрываюсь между 2 пустыми квартирами и дачей, заботами о вас, дежурством по дому, заработком, военным обученьем.

Лето 1941 года было необыкновенно урожайным. Земля будто не заметила войны: тяжелая пшеница, спелые плоды, густая клубника — в Переделкине ее было столько, что не пройти между грядками. Пастернак вспоминал об этом как о странном, почти мистическом времени. Катастрофа не вызывала у него страха — только подъем. Ему казалось, что теперь, когда все рушится, появляется свет будущего. И все же он понимал, что это лето — только начало. Впереди была долгая война.

Жить и думать в тон времени

Это формула, на которую Пастернак пытался опереться в первые месяцы войны. Но время не принимало его слов. Газеты публиковали лозунги, призывы, официальные стихи. А он писал иначе. «Россия — не только имя страны, но имя каждой жены и матери» — эту мысль Лидия Чуковская увидела в одной из его неопубликованных статей и запомнила. Патриотизм Пастернака — слишком личный, слишком интимный. Не в духе военной публицистики.

Зато переводов у него много. В сентябре в «Литературной газете» вышло «Русскому народу» Яна Судрабкална. В октябре — «Победа» Симона Чиковани. Через две недели — его же «Морской орел». Это было востребовано. Это печатали. Но собственные стихи — нет. Они не совпадали с линией, не встраивались в официальный язык войны. Власть возвращало в оборот слово «русский», но Пастернак говорил о нем иначе. Он говорил о человеке. О любви, о страхе, о прощании.

А вот пьесы были нужны. Они оперативны, сценичны, быстро доходят до зрителя. В 1942 году в Чистополе появилось «Нашествие» Леонова, «Русские люди» Симонова, «Давным-давно» Гладкова. Осенью 1941-го Пастернак уже начал работать над своей. «В советском городе», «Пущинская хроника», «Этот свет» — названия меняются, текст тоже. По сюжету в городе, который вот-вот займут немцы, собираются люди. Они говорят о России, о войне, о времени. О том, что власть ушла, что теперь они одни. «Внимание, товарищи. Представители власти и армии покинули город…» — так начинается монолог Иннокентия Дудорова, одного из героев пьесы. В нем — исповедь Пастернака. Страх, одиночество, столкновение с неизбежным.

Но пьеса не будет завершена. Пастернак уничтожает ее. Причины мы можем только предполагать. Конспирация? Слишком резкие слова? Страх? Или просто привычка не сохранять черновики? Но какие-то куски все же останутся. Монологи Дудорова. История Христины Орлецовой, которая позже станет частью «Доктора Живаго». И главное — это чувство, пропитывающее пьесу.

Репортаж о презентации книги Константина Поливанова «Доктор Живаго» как исторический роман» читайте здесь.

Эвакуация

Москва опустела. Уехали почти все. Кто не уехал, собирался уезжать. Зинаида Николаевна была уже в Чистополе. Пастернак остался один. Он не мог уехать. Или не хотел? Возможно, оба ответа верны. Слишком многое его удерживало в Москве. Работа. Обязанности. А еще чувство, что отступать нельзя. «Я не растерялся и со всем справляюсь», — писал он жене. Пастернак писал жене почти каждый день. О себе, о работе, о Москве. И о любви.

«Как счастливы наши дети, что у них такая мать, как ты, — писал он 10 сентября. — Слава о тебе докатывается до меня отовсюду, тобой не нахвалятся в письмах сюда дети и взрослые».

В Чистополе Зинаида Николаевна работала в детдоме. Ее жизнь теперь состояла из печей, горшков, муки, риса. Жена Пастернака мыла полы, топила печи, зорко следила за тем, чтобы не пропало ни грамма продуктов. И даже нашла способ испечь пирожные «картошка» из ржаной муки, меда и белого вина. Пастернак гордился. И слал посылки. Отрезы ткани — жене на рубахи. Полуботинки — Стасику. Конфеты — Лене. Все, что мог. Все, что удавалось достать. И письма. Их много. Они почти ежедневные.

В октябре 1941 года в Москве арестовали пианиста и педагога Генриха Нейгауза. Взяли за фамилию — немецкую. Это было время, когда хватали кого попало. Весной 1942-го его освободили. С условием — покинуть столицу. Нейгауз не успел сообщить Пастернаку о своем освобождении. Зинаида Николаевна боялась рассказать сыну о том, что отец был в тюрьме. Но Пастернак не мог молчать и написал Адику (Адриану Нейгаузу). Он просил пасынка никогда не сомневаться в честности своего отца, всех честных людей в России сажают, а следовательно, таким отцом можно только гордиться.

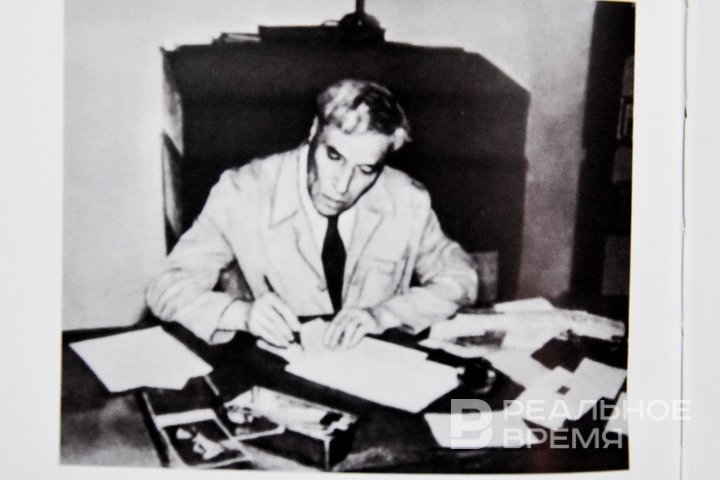

Мороз, баржи и игра в Союз писателей

Борис Пастернак выехал в Чистополь 17 октября 1941 года. Он поселился в центре города, на Володарского — напротив городского сада, в комнате с плохо побеленными стенами. По стенам шел красно-черный орнамент: ласточки сидели на проводах. Было холодно. Вода в колонке замерзала, окна покрывались ледяными узорами. Пастернак вставал в шесть утра, носил воду, топил печь, наскоро готовил еду. Иногда заглядывал в детский сад, где работала жена.

«Жил я разнообразно, но в общем прожил счастливо», — писал он сестре. Зиму в Чистополе переживали по-разному. Кто-то прятался в квартирах, зарывался в старые шинели, выменивал сахар на хлеб. Пастернак разгружал дрова на Каме — работал вместе с бывшим боксером Павлом Шубиным. Грузили огромные бревна, скользили по насту, хватались за цепи. Пастернак не жаловался, напротив — выглядел воодушевленным.

«Во время войны все должны жить так, особенно художники», — повторял он.

Морозы стояли под тридцать градусов, но физический труд только раззадоривал его. Бревна, грязь, снег, потные лица грузчиков — все это было ближе к истине, чем московские вечера с умными разговорами. В какие-то дни он, не раздумывая, брался за самую тяжелую работу.

Надо было — и я чистил нужники. Надо было — и разгружал баржи.

Работа казалась спасением. От бытовой неустроенности, от тревог, от тоски по сыну, который остался в Свердловске с ампутированной ногой. Но в Чистополе были не только холод, голод и тяжелый труд. Было и что-то еще — редкое ощущение внутренней свободы. Пятеро писателей, эвакуированных в город, составили здесь своеобразный кружок. Леонид Леонов, Константин Федин, Николай Асеев, Владимир Тренев и собственно Борис Пастернак. Они собирались в домах друг у друга, обсуждали книги, читали рукописи, вспоминали старую Москву. Эта пятерка играла в Союз писателей — и в этой игре было больше правды, чем в официальных московских заседаниях.

«Несказанно облегчает наше существование та реальность, которую мы здесь впятером друг для друга составляем», — писал Пастернак Ивановым.

Особенным открытием для Пастернака стала Мария Петровых. Раньше он знал ее как переводчицу, но в Чистополе открыл ее как поэта. Ее стихи были простыми, но необыкновенно живыми. Пастернак слушал их, запоминал. Сравнивал с Цветаевой и Ахматовой — и находил в них что-то третье, особенное. Вечерами Борис Пастернак уходил гулять вдоль Камы с молодым драматургом Александром Гладковым. Тот слушал, запоминал, записывал. Позже Гладков написал воспоминания о Пастернаке, где оставит этот образ: фигура в длинном пальто, следы на заснеженном берегу.

Но не все было так спокойно. В маленьком эвакуированном городке теснота порождала раздражение. Общая кухня, шипящие примусы, горячая очередь за кипятком. И еще — патефон. Он играл без остановки. Танго, Утесов, народные песни. Люди, потерявшие близких или оставшиеся без дома, крутили пластинки — им было страшно оставаться в тишине. Пастернак терпел. Долго терпел. Потом вышел на кухню и сложными, запутанными фразами попросил убавить звук.

«По какому праву я, собственно… Эти люди не виноваты, что их не научили любить хорошую музыку», — корил он себя после.

И все же, несмотря на все эти мелкие драмы, работа шла. Пастернак много и упорно писал. Он переводил Шекспира — «Ромео и Джульетту», «Антония и Клеопатру». Работал над статьями, писал заметки. Он думал о России, писал о России. Но слово «Россия» не устраивало редакторов. В нем углядели шовинизм. Стихи резали, исправляли.

Как ни скромно и немногочисленно сделанное мною незадолго до войны и в первые ее месяцы, ничего из этого не попадает в печать, и дальше это только будет ухудшаться.

«Я!» — Пастернак и вина за Цветаеву

Но во время пребывания в Чистополе случились события похуже, чем бесконечно крутящийся патефон и даже отказ в публикации. 31 августа 1941 года. Марина Цветаева замкнула свой круг — короткая веревка, крюк на чердаке в Елабуге. Ее больше нет. Весть о ее смерти приходит в Чистополь, и Пастернак остается один на один с этим знанием. «Я!» — таким был его ответ Гладкову о том, кто виноват в ее изоляции. И сразу же:

Мы все. Я и другие. Я и Асеев, и Федин, и Фадеев. Полные благих намерений, мы ничего не сделали, утешая себя тем, что были очень беспомощны. О, это иногда бывает очень удобно — чувствовать себя беспомощным. Государство и мы! Оно может все, а мы ничего. В который раз мы согласились, что беспомощны, и пошли обедать. Большинству из нас это не испортило даже аппетита… Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал. Но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы, то есть ее, Марины… О ней надо говорить с тугой силой выражения.

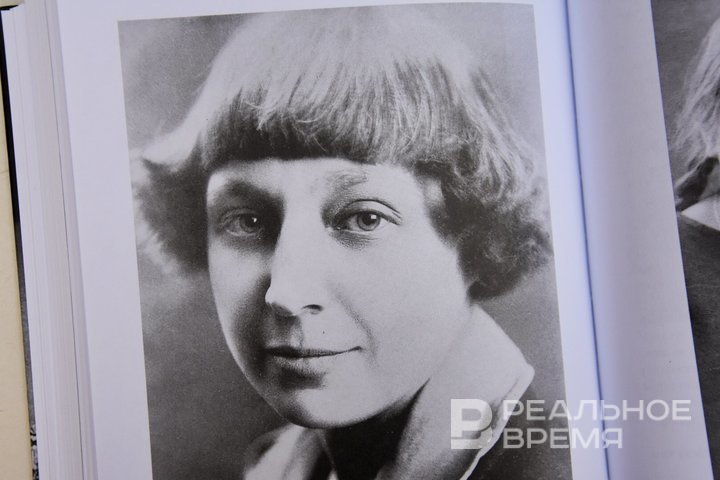

Репортаж о презентации книги Натальи Шаинян «Психея. Фотолетопись жизни Марины Цветаевой» читайте здесь.

В Чистополе Пастернак много думал о Цветаевой. Еще до этой страшной вести — уже с чувством вины. Верил, что здесь, рядом с писателями, она могла бы выжить. Что в Елабуге было страшнее, а в Чистополе — хоть какая-то культура, хоть какие-то люди, музыкальные вечера, врачи. Он знал, что ей отказали даже в должности судомойки при Доме писателей. Кто именно? Слухи говорили, что Асеев. Пастернак верил этим слухам. Потом Асеев пытался оправдаться — через посредников, но что изменилось?

Борис Пастернак начал писать стихи. Два стихотворения памяти Марины Цветаевой. Первое — еще в Чистополе. Второе — позже, в Москве.

Мне в ненастьи мерещится книга

О земле и ее красоте.

Я рисую лесную шишигу

Для тебя на заглавном листе.

(«Памяти Марины Цветаевой»)

Пастернак ждал реакции от коллег. Ждал, что кто-то из писателей или друзей поймет, что произошло. Что это что-то изменит. Не изменило.

Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого не сделали. Все осталось по-прежнему — двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь.

Он вернулся в Москву. Там его ждали разрушенные дома, потерянные вещи, обыденность войны. И все та же тишина.

Всегда загадочны утраты.

В бесплодных розысках в ответ

Я мучаюсь без результата:

У смерти очертаний нет.

(«Памяти Марины Цветаевой»)

Он рисковал, читая эти стихи на вечерах в 1940-е, когда имя Цветаевой было опасным. Но он читал. Потому что, если молчать, она умерла напрасно.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».