Как русский авангард проектировал будущее

В книге «Перекрестки русского авангарда» Александр Лаврентьев возвращает нас в эпоху, когда искусство определяло реальность

Авангард — это не только искусство, но и метод существования. В книге «Перекрестки русского авангарда» Александр Лаврентьев исследует судьбы тех, кто не просто мечтал о новом мире, а создавал его, буквально рисуя, проектируя, строя. Эта история об Александре Родченко и Варваре Степановой — неразлучной паре, чье творчество стало манифестом XX века. Но это и рассказ о целом поколении художников, архитекторов, дизайнеров, поверивших, что искусство может быть не только красивым, но и функциональным, не только эстетическим, но и утилитарным.

Супруги, изменившие искусство

Имя Александра Родченко давно стало синонимом конструктивизма. Его геометрические абстракции, дизайн, фотографии и плакаты создавали язык нового времени. Варвара Степанова шла с ним бок о бок: от графики до текстиля, от сценографии до революционных проектов в полиграфии. Их союз был не просто семейным — это был творческий тандем, живущий в ритме эксперимента.

О Варваре Степановой можно прочитать здесь.

Лаврентьев, внук этой великой пары, не просто фиксирует их вклад, но и показывает, как жизнь Родченко и Степановой превратилась в единый художественный проект. Их история — это постоянный поиск, постоянная готовность к переменам. Они шли наперекор традициям, разрушали стереотипы. «Мы больше не рисуем картины — мы строим!», — заявлял Родченко, отказываясь от живописи ради новых форм искусства. Их идеи звучат свежо и сегодня, в эпоху цифровых технологий и дизайнерских революций.

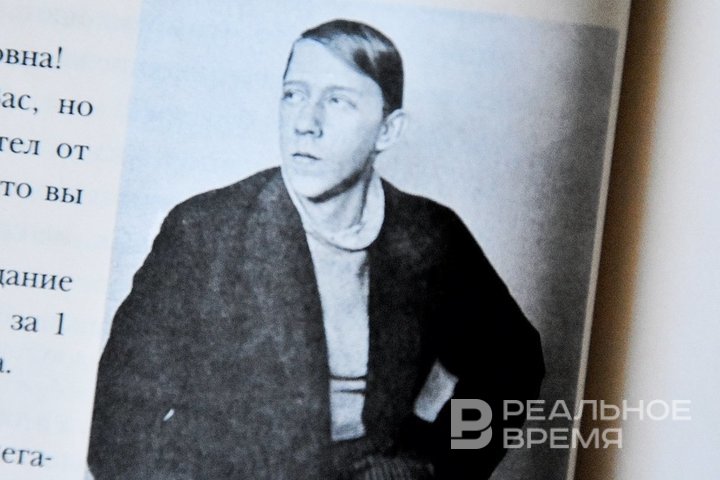

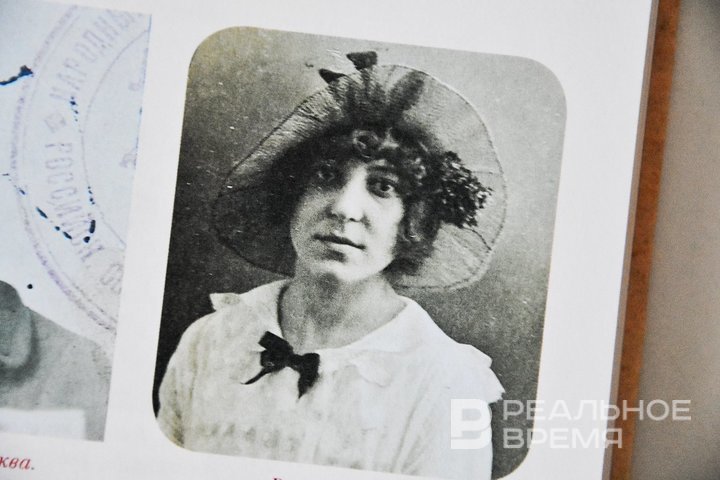

Александру Родченко — 25. Он только что приехал из Казани, полный амбиций и желания перевернуть искусство. Варваре Степановой — 22. Год как в Москве, после Костромы. Миниатюрная, но крепкая, она уже работает бухгалтером на фабрике металлических изделий и по вечерам учится у Михаила Леблана и Константина Юона. Их маленькая комната в Москве тесна и грязна. Зато каждое воскресенье — Щукинский особняк на Большом Знаменском, 85. Французская живопись: Ван Гог, Матисс, Гоген, Пикассо. Красные кресла, в которых они отдыхают после недели суеты.

«Я изучал технику, рассматривал размеры подрамников, рамы. И просто размышлял о живописи. И это было восхитительно. Думать о живописи и только», — вспоминал Родченко.

Москва 1910-х — это город, где художники переплетаются судьбами, как линии в его будущих конструктивистских композициях. Здесь они знакомятся с Владимиром Татлиным, Любовью Поповой, Ольгой Розановой. «Татлин хочет с тобой познакомиться, чтобы пригласить на выставку футуристов», — пишет Степанова Родченко в конце 1915 года. Татлин приглашает Родченко в выставочную группу: сам Татлин, Попова, Удальцова, Экстер, Пестель, Клюн, Малевич. Деньги на выставку сдали все, но для Родченко — другое условие.

Вы будете своим трудом отрабатывать, как и я. Я являюсь организатором и устроителем, а Вы моим помощником, и к тому же будете продавать билеты... Согласны?

Родченко соглашается. Март 1916 года. На Петровке, 17, художники снимают пустующее помещение. Так рождается выставка «Магазин». В большом зале — контррельефы Татлина, картины Поповой, Экстер, Удальцовой, Клюна и Малевича. В дальнем углу — работы самого Родченко, Пестель и молодого Остецкого. Здесь же появляется предмет, который вызвал особенное возмущение публики:

Бруни выставил разбитую бочку из-под цемента и стекло, пробитое пулей.

Родченко представил «Танец» — беспредметную футуристическую композицию 150 × 100 см. Фигура, стоящая на одной ноге, растворяется в вихре линий. Пересекающиеся округлые формы, полупрозрачные цвета. Голубоватые, охристые, зеленоватые, коричневые оттенки, словно картина уже прожила века. Здесь же его «Две фигуры» — кубофутуристическое исследование пространства, похожее на взаимодействие мужского и женского силуэта.

«Я заставлю жить вещи как души, а души как вещи»

Пока Родченко готовился к выставке, он написал Степановой:

Я освобожу живопись (даже футуристическую) от того, чему она до сих пор рабски придерживается. Я заставлю жить вещи как души, а души как вещи...

Вещи становятся его материалом. Он создает «Натюрморт (обои)» — не просто коллаж, а исследование иллюзорности: обои с разными рисунками наклеены слоями, края затемнены, чтобы подчеркнуть глубину. Следующий шаг — полная геометрия. Ни одной линии, проведенной от руки. Все вычерчено тушью, циркулем, линейкой. Искусствовед Яков Тугендхольд, увидев работы Родченко и Татлина, заметил: «Такая железная логика футуризма приводит его от искусства художнического к искусству инженерному».

Варвара Степанова в этих годах — не просто спутница Родченко. Она его соратник. Она первая вписала его в художественную среду Москвы. Она первая связала его с Татлиным. Он называет ее «Королева Нагуатта», пишет ей стихи. Она отвечает рисунками в своем альбоме. Худой юноша с длинными пальцами — Родченко.

Выставка «Магазин» открывается 20 марта 1916 года. Родченко участвует в диспутах, пишет Татлину записки — как сейчас бы отправляли сообщения.

«Многоуважаемый Родченко! Заходил к Вам и не застал. Позвоните завтра утром не позже 10 часов и сообщите сведения для каталога. Завтра отдаем каталог печатать», — пишет Татлин.

Черная пустота против конструктивной логики

Каталог уходит в печать, помещение снято, выставка началась. Молодой художник, недавно приехавший из Казани, теперь внутри московского авангарда. Москва бурлит. Выставка «Магазин» стала ареной этого невидимого поединка. В отличие от Малевича, который уже к тому моменту провозгласил «конец живописи» и уход в чистую форму, Родченко еще ищет свою систему. Он анализирует Ван Гога, Матисса, Гогена и Пикассо, изучает их технику, но не следует за ними слепо. Он не просто разглядывает картины — он заглядывает внутрь, разбирает их, как инженер разбирает сложный механизм. Родченко — конструктор, для которого важна логика, структура, выверенность. Малевич же — мистик, пророк, провозгласивший рождение «нового мира» через черный квадрат.

Отношения между художниками не были публичными. Но есть маленькие детали, которые указывают на напряжение. Малевича нет среди тех, кто организует процесс выставки «Магазин». Он отдельная фигура, вождь собственного движения, живущий вне коллективных инициатив. Родченко в этой истории — ученик, организатор, исполнитель, но не лидер. Если Малевич стремился к абстракции как метафизике, Родченко двигался в сторону утилитарного искусства. В этом их главное расхождение.

Позже, в 1921 году, Родченко создаст знаменитые триптихи «Красный, желтый, синий», заявив о конце живописи. Это можно расценить как вызов Малевичу: если тот «убил» живопись черным квадратом, то Родченко делает это с математической точностью, сведя искусство к простейшим элементам. Но в 1916 году они пока еще просто участники одной выставки. Они еще не ведут открытых споров, но их пути уже расходятся. Один строит мир нового искусства, другой — хоронит старый.

Революция в каждом жесте

В книге Лаврентьева есть поразительная деталь: Родченко и Степанова на протяжении долгого времени буквально жили в пространстве искусства. В 1919—1921 годах они поселились в здании Московского музея живописной культуры. Их квартира была одновременно мастерской, архивом, исследовательским центром. Пространство вокруг них становилось продолжением их творческой философии.

Лаврентьев описывает, как на Волхонке, в здании бывшей гостиницы «Княжий двор», кипела художественная жизнь. Здесь собирались художники ИНХУКа, обсуждая будущее искусства. Здесь рождались проекты ВХУТЕМАСа — знаменитой школы, которая определила российский дизайн на десятилетия вперед. Здесь, наконец, сама жизнь превращалась в искусство. «Ах, у нас будет фантастическая обстановка!», — писал молодой Родченко Степановой. И это обещание они сдержали.

Истории, собранные в книге, оживляют эпоху. Вот Родченко спорит с Малевичем о том, что важнее: абстрактные формы или утилитарность. Вот Степанова разрабатывает эскизы тканей, из которых должны шиться «одежды будущего» — удобные, динамичные, соответствующие ритму нового времени. Вот они проектируют интерьеры, создают журналы, снимают фильмы.

Один из впечатляющих эпизодов — создание фотосерии «Лестница». Родченко снимает рабочую молодежь в ракурсе, которого прежде не видел никто. Камера направлена снизу вверх, динамика линий подчеркивает движение. Это не просто фотография — это манифест. Человек в новом мире поднимается вверх, к будущему. Эта серия станет классикой, но в 1930-х такие эксперименты окажутся «формализмом». Родченко отодвинут на периферию искусства, его работы уберут с выставок, его стиль объявят чуждым.

Как жить, когда искусство становится подозрительным?

Один из ключевых вопросов книги: как сохранить верность искусству, если государство вдруг решает, что оно «неправильное»? В 1930-е конструктивизм признают устаревшим, а художники, еще недавно создававшие символику революции, оказываются под подозрением. Многие эмигрируют, кто-то уходит в тень. Родченко и Степанова остаются. Они продолжают работать, но их амбициозные проекты уже не нужны. «Мы были новаторами, но нас отодвинули», — с горечью напишет Родченко в дневниках.

Лаврентьев не драматизирует, но честно показывает: авангард стал жертвой своей смелости. Искусство, которое создавало новую реальность, вдруг оказалось неудобным. И все же в их работах осталась не только форма, но и дух эксперимента. Именно этот дух снова и снова возвращает к ним дизайнеров, архитекторов, фотографов XXI века.

Книга «Перекрестки русского авангарда» напоминает: искусство не бывает нейтральным. Оно всегда либо меняет мир, либо подстраивается под него. Родченко и Степанова выбрали первое. Они не просто рисовали — они предлагали новую эстетику жизни. Их идеи об удобной одежде, функциональной мебели, о необходимости синтеза искусств предвосхитили многие современные тренды.

Лаврентьев пишет увлекательно, с живыми деталями, позволяя почувствовать энергию тех лет. Он показывает не только «великих художников», но и живых людей, любящих, спорящих, сомневающихся, ищущих. Это не музейная книга, а живая история о тех, кто мечтал построить идеальное будущее. Их идеи до сих пор звучат актуально, потому что в каждом настоящем всегда есть немного авангарда.

Издательство: АСТ

Количество страниц: 352

Год: 2024

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».