Опера после СССР: что стало с театрами бывших союзных республик

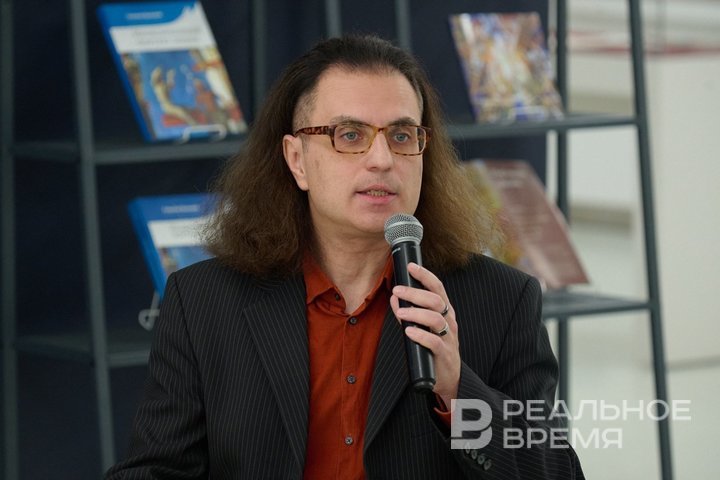

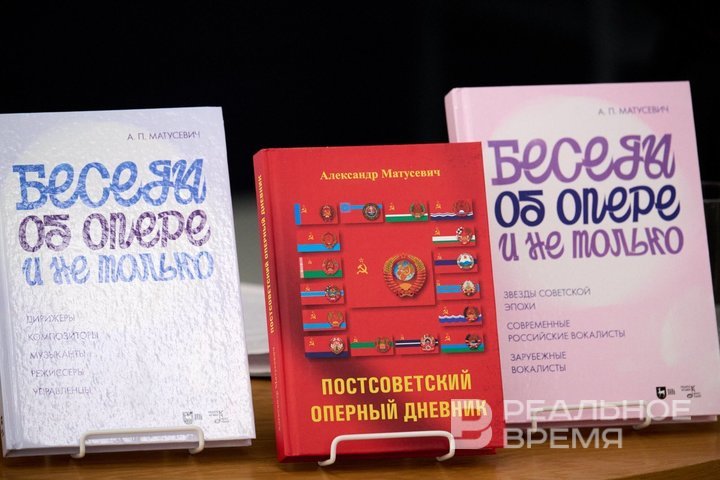

На презентации книги «Постсоветский оперный дневник» Александр Матусевич рассказал, как изменилась оперная сцена в постсоветских странах и почему мы так мало о ней знаем

Что мы знаем о музыкальной жизни бывших республик СССР? Почти ничего. Наше внимание давно сосредоточено на Западе: Париж, Зальцбург, Нью-Йорк. Но что происходит в оперных театрах Минска, Вильнюса, Бишкека? Кто там поет? Какие спектакли ставят? Музыкальный критик Александр Матусевич решил восполнить этот пробел. Так родилась книга «Постсоветский оперный дневник», презентация которой прошла в Национальной библиотеке РТ.

Украденная идея и забытые театры

«Могу сказать, что в некотором смысле украл у него идею», — сказал Александр Матусевич. Речь идет о книге еще одного музыкального критика Алексея Парина «Европейский оперный дневник». Парин много путешествовал по немецкоязычным странам, собирал впечатления и публиковал рецензии. Матусевич вдохновился этим подходом, но не стал повторять западную линию. «Мне подумалось, что интереснее порассуждать и осветить деятельность тех театров, которые в последние десятилетия находились явно в тени нашего внимания», — объяснил Матусевич.

Эти театры — оперные сцены постсоветского пространства. После 1991 года интерес к ним резко угас. «Интерес и музыковедов, и музыкантов, и меломанов, театральных людей прежде всего был нацелен на театры Европы», — сказал музыкальный критик. Это было логично: границы открылись, российские зрители получили доступ к Берлину, Вене, Лондону. А что происходило в Киеве или Баку? Почти никто не знал.

«Бывшие советские театры оказались на периферии сознания», — констатировал Матусевич. Прежде мы воспринимали их как часть единого культурного пространства. А после развала СССР они словно исчезли. Впервые Александр задумался об этом 10 лет назад. Тогда один петербургский музыковед опубликовал обзор «Чем и как живут театры после СССР». Матусевич запомнил этот текст. В российской музыкальной критике эта тема оставалась маргинальной. Европейская опера — да, Большой и Мариинский театры — да. А вот постсоветские сцены? О них не писали.

Матусевич задумался: «Мы так мало знаем — это оправдано? Там ничего не происходит? Там настолько вялая музыкальная, театральная, жизнь? Неинтересная, периферийная? Или мы не знаем, потому что не любопытны?». Он решил проверить сам. Годы шли, материал копился. «Еще не имея в голове идеи написания такой книги, я потихонечку ездил, смотрел», — сказал Матусевич. Литва, Латвия, Эстония. Беларусь. Украина. Армения. Казахстан. Иногда — еще более неожиданные маршруты. Оказалось, что эти театры живут своей жизнью. Где-то идут новаторские постановки, где-то сохраняют традицию, а где-то борются за выживание. В какой-то момент пазл сложился. «Наступило время собрать это все воедино, проанализировать и сделать какие-то выводы». Так и появился «Постсоветский оперный дневник».

Матусевич не просто собрал рецензии. Он поставил важный вопрос: что произошло с культурной картой после 1991 года? Какие тенденции и проблемы определяют музыкальную жизнь на постсоветском пространстве? Этот дневник — попытка восстановить утерянную связь. «Я человек Советского Союза в плане своей родословной, все мои родственники родились в разных республиках, сам я не москвич, хотя в Москве живу всю жизнь», — добавил Александр. В своей книге он показывает: опера в этих странах жива. Вопрос в том, кто готов ее увидеть.

Опера — дело государственной важности

«Вот здесь вы видите страны, которые мне удалось посетить. Не все республики Советского Союза сюда вошли. Но большинство, у меня, по-моему, 11 наименований», — сказал Александр Матусевич, демонстрируя «карту» своих поездок. Логично, что среди лидеров по количеству сюжетов оказались Украина и Беларусь. Украина — потому что до недавнего времени туда было проще всего ездить, а театральная сцена была насыщенной: пять оперных театров против одного в Беларуси. В свою очередь, Беларусь — потому что стабильность финансирования позволяла Минскому театру сохранять высокий уровень.

Кроме этого, на «карте» Матусевича страны Балтии, разумеется, с ее ранней ориентацией на западную режиссуру. В Латвии, Литве и Эстонии на рубеже 90-х можно было увидеть постановки, о которых в России тогда только начинали говорить. Но дальше список становится неожиданным. Кыргызстан и Таджикистан в оперном контексте — редкие гости даже в профессиональной дискуссии. Однако Матусевич подчеркивает: «Тем не менее оперный театр там есть, он существует, функционирует». Конечно, ситуация везде разная. В Кыргызстане и Таджикистане оперу поддерживают скорее по инерции: «Часто у оперного театра многого нет по разным причинам».

Казахстан и Беларусь демонстрируют разные модели государственной поддержки театра. Матусевич их сравнил. В Казахстане опера стала инструментом культурной политики: «Сам факт, что президент республики приходит на премьеру в оперный театр, сразу дает сигнал всем». В Астане был построен новый театр, на который не жалели средств, приглашали именитых режиссеров, инвестировали в постановки. Беларусь — другой случай. Президент в театре не бывает, но финансирование идет стабильно. Это позволяет держать высокий уровень, ставить новые спектакли и даже приглашать гастролеров. До политических событий последних лет Минский театр активно гастролировал, но сейчас все сложнее.

В остальных странах все гораздо сложнее. Украина до 2022 года оставалась самым крупным центром оперной культуры постсоветского пространства (после России). В Кишиневе ситуация прямо противоположная: «Говорят, что у них катастрофа, катастрофа с публикой. Очень мало людей ходят на спектакли», — поделился музыкальный критик словами актеров из Молдавии.

Что убивает оперный театр?

Почему же одни театры держатся, а другие вымирают? Главный враг — это не только деньги. Это отсутствие зрителя. «Какие бы пиаровские технологии ни применялись, это все практически не работает или работает очень слабо», — констатирует Матусевич. И это глобальная проблема. Даже в странах с финансированием. Если на спектакли никто не ходит, театр постепенно умирает. Культурный уровень падает, интерес к опере исчезает. Для артистов это тоже проблема: «Если они видят пустой зал, то для них это совершенно не стимулирующий фактор». В результате лучшие кадры стремятся уехать туда, где у их профессии есть будущее.

Матусевич задал главный вопрос: существует ли постсоветская оперная сцена как единое явление? Ответ, скорее, отрицательный. Остались элементы общей истории, отдельные традиции, связи между артистами, но в целом это уже совершенно разные пути. Кто-то идет к европейской модели, кто-то держится старых стандартов, кто-то балансирует на грани исчезновения. А «Постсоветский оперный дневник» в этом плане — не просто хроника поездок. Это фиксация исчезающего мира. Оперных сцен, которые еще живы, но могут стать лишь сноской в истории искусства.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».