Вадим Дулат-Алеев: «Были сомнения, а надо ли кыл-кубыз соединять с оркестром на сцене»

Ректор Казанской консерватории — о десятом фестивале татарской музыки «Мирас»

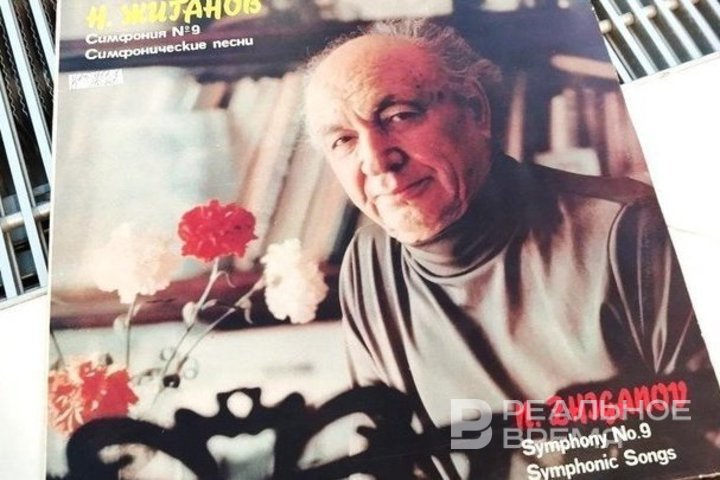

С 5 по 12 февраля в Казани пройдет X Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Обширную программу представят в Большом концертном зале. Ректор высшего учебного заведения и научный руководитель фестиваля Вадим Дулат-Алеев в интервью «Реальному времени» раскрыл особенности юбилейного события, рассказал об успешных экспериментах с традиционными тюркскими инструментами и пояснил, почему в этом году он сам встанет за дирижерский пульт.

«Яркое, талантливое, с большим потенциалом»

— Вадим Робертович, можно ли называть этот «Мирас» юбилейным не с точки зрения количества фестивалей, а накопленного опыта?

— С точки зрения цифр, конечно, для культурного проекта 10 лет существования можно назвать юбилеем. Что касается опыта, то он накапливался. Подводить какие-то итоги надо и, безусловно, хочется. Опыт накоплен очень большой. За это время мы поняли, в каком состоянии у нас находится нотный материал. Чтобы музыка зазвучала в зале, на пюпитрах у музыкантов должны быть не просто какие-то наброски, а тщательно отредактированные нотные партии. Мы проводили очень большую работу по приведению нотного материала в то состояние, когда его можно выносить на сцену и играть. Особенно это касалось тех произведений, которые оказывались на сцене спустя 50, а иногда и 60 лет после первого исполнения.

Интересен опыт работы с разными исполнителями и дирижерами. Многие дирижеры впервые исполняли эти произведения, было интересно, как они раскроют их звучание в музыке. Очень много зависит от того, кто исполняет произведение, может показать какие-то свои новые стороны.

Ну и наконец, это опыт продвижения татарской музыки в современных информационных условиях. Я убедился, что подача татарской музыки в рамках фестиваля совершенно необходима. Конечно, это безотносительно того, что она должна еще исполняться, звучать постоянно. Но фестиваль должен существовать, потому что, когда человек просто видит в афише, допустим, Пятую симфонию Жиганова, список еще каких-то других произведений, далеко не факт, что его внимание будет привлечено, и он пойдет. Когда идет фестиваль, то информационный фокус и культурный фокус заостряется, и это позволило нам напомнить слушателю очень о многих произведениях, которые они не то, что бы забыли, а о которых просто никогда не знали.

— Оглядываясь назад, можете выделить какие-то конкретные годы?

— Конечно, это первый год работы фестиваля, мы думали, как это все преподносить. Мы очень благодарны нашим средствам массовой информации за внимание к проекту, которое было тогда проявлено, это очень помогло. Тогда как раз звучала Пятая симфония Жиганова, которую даже специалисты уже не помнили, когда они могли слышать ее в живом исполнении. И было совершенно невероятное открытие, насколько это глубокая, содержательная, не побоюсь этой оценки, мирового уровня симфоническая музыка. Было достаточно много каких-то открытий, когда вдруг мы понимали, что произведение-то очень хорошее, почему же оно совершенно не исполняется? У Жиганова это та же Девятая симфония, Седьмая симфония для струнных.

Или, например, композитор Рашид Губайдуллин. У нас звучали увертюры к его операм и балетам. Этого композитора уже нет (я имею ввиду — в информационном пространстве), но музыка звучит, музыка яркая, очень свежая. Хотя это шестидесятые годы — балет «Кисекбаш», например.

Были спорные ситуации, к примеру, по моей просьбе композитор Эльмира Галимова написала концерт для кыл-кубыза с оркестром. Такое было впервые. Я предупреждал ее: Эльмира, это риск, готовьтесь, что могут быть не аплодисменты, а вопросы и даже негативные отзывы. Были сомнения, а надо ли кыл-кубыз соединять с оркестром и выводить на сцену. Сейчас мы видим, что кыл-кубыз стали больше изготавливать, во-вторых, его начинают включать в свой состав и ансамбли, и даже оркестры, и звучит музыка в сопровождении этого инструмента. Так и бывает — сначала первый шаг, риск, по прошествии времени начинает осознаваться и художественная ценность этого совсем не европейского, не академического, особого звука. Идет открытие новых направлений тембрового слушания татарской музыки, нового образного слушания татарской музыки. Здесь, я думаю, «Мирас» тоже сыграл свою роль.

На третьем, по-моему, году фестиваля мы приняли решение, что он должен быть не только фестивалем татарской классики, а должен открыть двери для молодых композиторов. Теперь каждый год — премьеры. Среди них были очень запоминающиеся, яркие — настоящие открытия. Мы поняли, что молодое поколение композиторов в Татарстане — яркое, талантливое, с большим потенциалом.

Если говорить о конкретных годах, я считаю, то самая интересная, разнообразная, яркая программа была в год столетия Татарской АССР. Там прозвучали уникальные вещи, в частности, симфония Аллагиара Валиуллина, которая исполнялась один раз в 1957 году на Декаде культуры Татарской АССР в Москве. Было много других интересных произведений, которые показали историю Татарстана в музыке.

— Хорошо, если появятся пусть не аудиозаписи, то хотя бы видео.

— Это вопрос к симфоническому оркестру. Мы сами просим: дайте нам хотя бы записи, у нас в консерватории нет записей фестиваля «Мирас».

Единственная симфония Ахметова и хит Толкуновой

— Первый день фестиваля в этом году посвящен двум композиторам. Как подбиралась музыка к юбилею Фасиля Ахметова? Он у меня ассоциируется с песнями, а у вас звучит симфония.

— Фасиль Ахметов и Алмаз Монасыпов представляют очень важное поколение для татарской музыки. Это те, кто получил композиторское образование уже в Казани. Ведь и Жиганов, и Музафаров, они все приехали из Москвы. А здесь уже — первые воспитанники казанской композиторской школы, Казанской консерватории. Это поколение фактически формировало пути развития для будущей татарской музыки.

Фасиль Ахметов, вы абсолютно правы, известен большинству как композитор-песенник. Но него есть одна, всего одна симфония. И она очень трудная. Это большая полноценная симфония, по звучанию — как симфония Шостаковича. Сейчас таких уже не пишут. И она написана на татарском материале. Там есть и цитаты, и есть диссонансы, свойственные музыке семидесятых годов. Тогда это было в моде. Эту симфонию мы тоже очень давно не слышали. Поэтому она здесь вне конкуренции. А делать из этого отделения сборник песен, которые и так можно найти в интернете... Мы посчитали, что надо обязательно открыть фестиваль симфонией, у которой есть не авторское, но негласное название — «Казанская».

Что касается Алмаза Монасыпова, то у него прозвучат произведения гораздо более компактные. У него есть одна большая симфония, но мы ее уже играли на «Мирасе», поэтому, по согласованию с наследниками авторских прав, мы пришли к выводу, что в 2025-м это будет несколько произведений, небольших по протяженности. Я настоял на том, чтобы обязательно была симфония-поэма «Муса Джалиль». Несколько лет назад мы ее исполняли, но сейчас Год защитника Отечества, поэтому будет и это произведение.

— Является ли при этом его песня «А любовь-то лебедем», известная по исполнению Валентиной Толкуновой, татарским наследием?

— Весьма распространенная практика, когда композиторы получают заказ со стороны. Например, в XVIII веке для европейских композиторов было огромным счастьем получить заказ на сочинение от русского императорского дома. Огромное количество сочинений на русском языке они сочиняли для постановки в придворных театрах России и очень этим гордились. Монасыпов написал эту песню не для татарской филармонии, а, наверное, сразу с расчетом на всесоюзное радио и телевидение. Поэтому это наследие, конечно, Алмаза Монасыпова. Но назвать это татарской музыкой нельзя. Даже дискутировать, по-моему, тут нечего. Как исторический факт — это наследие творчества татарского композитора. Но это не татарская музыка.

Что общего между Ильясом Камалом и Назибом Жигановым?

— Одна из премьер «Мираса» — симфония-поэма «БРИКС-2024» Рашида Калимуллина. Она выделяется, потому что фестиваль называется «Наследие», и у современных авторов очень большое внимание к нему. А здесь глава Союза композиторов России пишет актуальное произведение, вроде увертюры «КАМАЗ яшьлеге»/«Юность КАМАЗа» Анатолия Луппова.

— Увертюра была написана к открытию, и завод до сих пор есть. И БРИКС есть, его саммит прошел в Казани. Насколько это произведение будет востребовано концертной практикой, мы сейчас предсказать не сможем. Реакция публики бывает иногда непредсказуемой. Мне показалось это произведение интересным, потому что это попытка собрать музыкальные языки стран БРИКС, при этом они все идут в одном инструментальном составе. Слушается произведение достаточно легко. Я не сторонник тяжелой музыки, которая может слушателю передавать какую-то дополнительную нагрузку на нервную систему. Все-таки в концертном зале должно быть комфортно, интересно и позитивно. Произведение я именно в этих терминах оцениваю, поэтому — послушаем и оценим. Это лишь одна из премьер нашего нынешнего фестиваля. Если мы даем дорогу для премьер молодых композиторов, то с интересом послушаем и премьеру нашего ведущего композитора.

— Это в традиции Калимуллина — объединять наследие мира. Дальше в списке идет председатель Союза композиторов республики Ильяс Камал и его основатель Назим Жиганов. Это два очень трудолюбивых автора. Оба, когда начинали карьеру, наверное, не представляли, что будут главами профессионального объединения. А что у них еще общего? За Ильяса многие рады, но беспокоит, что он станет меньше заниматься музыкой.

— В первые годы работы на административной должности обязательно будет некоторое ограничение на творчество, а потом оно восстановится. Что у них общего? Они будут выходить по одному поисковому запросу: «председатель Союза композиторов Татарстана». Что касается их творческих биографий, то здесь мы только можем присоединиться к пожеланию, чтобы Ильяс не оставил творчество в стороне, потому что он не просто творческий человек, он еще человек, который способен реализовывать не только свои интересы. Он, например, восстановил партитуру комедии Джаудата Файзи «Ходжа Насретдин». Там пришлось и дописывать, и редактировать. Не всякий композитор за это возьмется. Поэтому ему только хочется пожелать, чтобы он правильно распределял время и не оставил творчество.

— В этом году вы и сами дирижируете.

— Есть профессии, которые официально сейчас включены в перечень тех, которые разрешены для второго высшего образования. Потому что это, как принято говорить, профессии второй половины жизни. Дирижер, режиссер. Я говорю не про поступление в вуз. Я говорю про содержание. Появляется потенциал, который может потом реализоваться. У нас в консерватории год назад появился концертный камерный оркестр, которым я руковожу, он создан в рамках учебно-производственного комплекса. Наши студенты там проходят производственную практику и учатся в соответствии с учебной программой. Мы уже сыграли несколько достаточно сложных программ в Казани, Москве, Петрозаводске. В Гнесинке мы выступали при полном зале. Оркестр занял первое место на пятом международном конкурсе имени Глазунова в декабре.

Я считаю важным, что бы они играли и татарскую музыку. Мы договорились с Александром Витальевичем Сладковским, что попробуем новый формат. Консерватория объединена с симфоническим оркестром научно-образовательным кластером консерватории, мы входим, значит, в его состав, у нас взаимодействие, которое позволяет рассматривать какие-то совместные формы подготовки музыкантов, участия в проектах.

Будет вокально-симфоническая поэма Монасыпова «Тукая аһәңнәре»/«В ритмах Тукая». Она написана для очень необычного состава. Струнный оркестр, который даже не всегда играет. Орган, рояль, гитары, ударные. Симфонический оркестр такие произведения не исполняет. А Алмазу Закировичу — 100 лет со дня рождения. А произведению — 50 лет со дня написания. Наш состав под него прекрасно подходит. Поэтому мы поговорили и решили — давайте попробуем в порядке творческого эксперимента.

Исполнит произведение Динар Шарафетдинов, лауреат всероссийской премии Шаляпина. Один из самых ярких солистов, хотя он еще студент, но уже — солист нашего оперного театра.

Как Алмаз Монасыпов направил композиторов

— Какими будут новые произведения третьего дня?

— Про них я рассказать как раз не могу, потому что в концертном варианте сам не слышал. Я видел партитуры. Могу сказать, что все эти произведения очень интересные. Есть авторы, которых никогда не было на «Мирасе». Например, Радик Салимов, у него такой вот неожиданный взгляд, увертюра, посвященная татарской скаковой. Как видите, все эти произведения так или иначе связаны с историей Татарстана, с традиционной татарской культурой. К симфоническому оркестру будут добавляться и баян, и кыл-кубыз, и курай, и думбыра.

— Многие ценят упомянутую поэму «Тукай аһәңнәре». Когда умер ее первый исполнитель Эмиль Заляльдинов, вышел разбор этого произведения. Кажется, что это альтернативный путь развития татарской музыки, по которому многие не пошли.

— Эпигонства, копирования не было. Но само направление, на мой взгляд, является сейчас едва ли не самым главным. Представьте, что такое концертный зал в 1975 году. Музыкально-технологический ориентир для профессиональных композиторов тогда — это только западно-европейская музыка и русская музыка в той части, в которой она тоже с ней связана. Если — симфония — то четыре части на 30 минут. А здесь возникает советская массовая песня, дальше появляются мунаджаты, интонации из книжного пения, формулы на 5/8, 7/8, переменные размеры. Вдруг открывается совершенно новое направление для стилевого ориентира. Прошло несколько лет, прежде чем оно стало таким мейнстримным, должно было прийти новое поколение: Калимуллин, Шамсутдинова, Ахиярова, нынешняя вся молодежь. По этому пути пошли очень многие. И татарская эстрадная песня тоже не совсем в стороне, я сейчас все чаще слышу восточные мотивы в татарских песнях, даже эстрадных.

А это тип музыки вокально-симфонической, под сильным влиянием интонаций популярной музыки — он очень интересный, он очень хорошо находит путь к зрителю. Я считаю, например, что Эльмир Низамов — непосредственный продолжатель этого подхода: многополярность в восприятии эстетических ориентиров и при этом связь с популярной интонацией, легко запоминающейся.

Поэтому я считаю, что татарская музыка пошла по этому пути, но пошла не сразу. Так было с композитором Скрябиным, он придумывал интересные вещи, но после него никто в этом стиле не писал. Но он повлиял на все, что было потом.

— Билеты на фестиваль продаются, но потом мы видим пустые места в зале. Почему это происходит?

— Я вам здесь не могу ответить, потому что этим вопросом не занимаюсь. Организатором мероприятия является Государственный симфонический оркестр, и у них есть соответствующие для этого службы. Когда я поинтересовался, почему мне звонят и говорят, что билетов в кассе нет, а у нас в зале пустые места, мне сказали, что распространена практика, когда предприятия делают массовые закупки билетов и раздают бесплатно, не учитывая публику. А потом мы видим пустующие кресла, а наши студенты не могут попасть. Покупайте заранее билеты.