Раушания Гайнутдинова: «Офтальмология стоит того, чтобы ее любить»

Офтальмоонколог РКОБ, доцент КГМУ — о том, как «подружить» в жизни науку, преподавание и редкую врачебную специальность

Раушания Фоатовна Гайнутдинова — доктор редкой специальности: она офтальмоонколог, специализируется на онкологических заболеваниях глаз. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии КГМУ, она состоялась и как доктор, и как педагог. На кафедре, которая считается ее основным местом работы, она отвечает за постдипломное образование — обучение ординаторов. А в Республиканской клинической офтальмологической больнице им. профессора Е.В. Адамюка ведет прием пациентов с офтальмоонкологической патологией — да-да, опухоли, как злокачественные, так и доброкачественные могут развиваться и в глазах. В традиционном портрете для «Реального времени» она вспоминает лихие девяностые в Нижнекамске, рассказывает о том, с чем работают офтальмоонкологи, раскрывает секреты преподавательской деятельности. Внимательный врач, вдумчивый ученый и увлеченный педагог, Раушания Фоатовна признается: нужно просто любить свою работу, чтобы в ней состояться.

«В институте я была влюблена в каждый изучаемый предмет»

Наша героиня выросла в Азнакаево, на нефтяном Юго-Востоке республики. Ее отец — биолог, кандидат биологических наук, работал в лаборатории защиты почв ТатНИИСХ, называл себя «реаниматором земель». Ведь в семидесятых о вопросах охраны окружающей среды задумывались мало: Советская Татария давала стране все больше и больше нефти, причем порой совершенно варварскими с экологической точки зрения методами. Загрязненные почвы нужно было рекультивировать, продумывать способы ее защиты. Этим и занимался Фоат Закиевич Валеев — отец Раушании Фоатовны. Так что его действительно можно было образно назвать доктором — врачевателем почвы.

В доме было множество книг по биологии, и девочка по мере взросления практически все их изучила. В течение десятого класса она училась на подготовительных курсах МГУ, собиралась уехать в Москву, поступить в университет и стать биологом, как и ее отец. Но в планы вмешался случай.

— Я окончила школу с золотой медалью, папа повез меня в Москву через Казань, и мы остановились переночевать у его тети. Она сказала ему: «Зачем татарам за пределы Татарстана уезжать? В Москве ведь все начнется с того, что твоей дочери изменят имя — «Раушания Фоатовна» никто не сможет произнести». Отец задумался над этими словами. Посоветовался с мамой и со мной. Узнав от меня, что стать врачом — моя сокровенная мечта, о которой я не осмеливалась сказать, мы решили, что нужно поступать в Казанский медицинский институт.

Девушка поступила на лечебный факультет. Она смеется: поскольку была амбициозной перфекционисткой, уверенной в глубине своих знаний по биологии, то считала, что у приемной комиссии не было другого выхода, кроме как ее принять.

— Учиться было сложно, но мне очень нравилось. Я была влюблена в каждый предмет! Когда мы проходили неврологию, я хотела стать неврологом. Потом хотела быть акушером-гинекологом. Так продолжалось, пока мы с подругой не попали на заседание научного кружка по офтальмологии. Его вела профессор Нурзида Харисовна Хасанова. Благодаря своей харизме, своим выдающимся педагогическим способностям она сумела влюбить нас в эту профессию, — вспоминает Раушания Фоатовна.

Научной работой наша героиня занималась со второго курса. Уже к окончанию института у нее были и публикации в уважаемых научных журналах, и стойкое, оформившееся желание после интернатуры поступить в ординатуру или в аспирантуру: Раушанию Фоатовну тянуло продолжить заниматься наукой. Но с этим пришлось подождать целых десять лет. Окончив интернатуру, в 1987 году она по распределению отправилась работать в Нижнекамск. Изначально предполагалось, что, отработав положенные три года, наша героиня вернется в Казань и поступит в аспирантуру. Но жизнь вновь распорядилась по-другому.

«Все было стремительно: травмы, ожоги, инородные тела, воспаления»

В Нижнекамске Раушания Фоатовна проработала 10 лет. Тогда, во второй половине восьмидесятых, город рос и развивался, офтальмологов там можно было сосчитать по пальцам одной руки. Поэтому нашей героине приходилось работать в буквальном смысле слова за троих. Рабочий день начинался в 7 утра, когда приходила в глазное отделение городской больницы делать перевязки прооперированным накануне пациентам и тем, кто поступил ночью. Потом с 8.00 в операционную, к 11 часам бежала на прием в военкомат, а к 14 — в медсанчасть химкомбината, на поликлинический прием, где к тому моменту уже накапливалась огромная очередь из пациентов. Наша героиня с благодарностью вспоминает свою опытную медсестру, которая очень помогала ей в работе.

— Сейчас, будучи офтальмоонкологом, я принимаю 10—12 пациентов в день, и все равно иногда бывает, что не хватает времени. А там все было очень быстро, стремительно: травмы, ожоги, инородные тела, кератиты, конъюнктивиты, иридоциклиты…

В пять часов вечера доктор убегала домой. Семь раз в месяц у нее были ночные дежурства по оказанию неотложной офтальмологической помощи в Нижнекамской горбольнице. В такие дни семью она могла видеть только два часа в сутки. Поэтому маленькую дочку даже пришлось отдать в круглосуточный садик — становление в профессии заставило нашу героиню пожертвовать многими радостями материнства…

Можно сказать, что в тот момент молодая доктор попала со студенческой скамьи сразу в очень жесткую среду. Химическое производство обильно «поставляло» ожоги глаз. Давал огромный вал работы и расцвет криминала: «казанский феномен», расползшийся по всей республике, в Нижнекамске усугублялся еще и тем, что рядом с городом находилась зона. Доктор вспоминает случай, когда ее вызвали в приемное отделение по поводу огнестрельного ранения одного из участников криминальных разборок:

— А у меня тогда была пышная химическая завивка, и я замешкалась, убирая волосы под шапочку. Наверное, это мне позволило не стать свидетелем того, что случилось далее: спускаясь по лестнице, слышу выстрелы. Останавливаюсь, думаю: «Наверное, не нужно туда идти». А потом приходит мысль: «Как же не нужно? Я ведь врач. Я иду к пациенту». И иду дальше. Прихожу — уже собрались нейрохирург, травматолог, которые констатируют смерть пациента: его добили контрольным выстрелом в голову прямо в приемном отделении. Не было ведь тогда в больницах охраны, кто угодно мог ворваться…

Был для офтальмолога тот редкий случай, когда прямо на операционном столе начал умирать пациент:

— Зашиваю ему веко после травмы, которую пациент получил во время драки, и вдруг понимаю, что он перестал дышать. Оказалось, что во время разборок его пырнули ножом под лопатку — он и сам этого не заметил, и врачу в приемном отделении не сказал. А на столе у него развился пневмоторакс и из-за ранения печени случилась массивная кровопотеря. Благодаря действиям анестезиолога-реаниматора и хирургов пациент выжил, ранения век я дошивала на следующий день.

Останавливаюсь, думаю: «Наверное, не нужно туда идти». А потом приходит мысль: «Как же не нужно? Я ведь врач. Я иду к пациенту». И иду дальше.

«Я благодарна этому своему опыту»

Первые десять лет наша героиня специализировалась на офтальмотравматологии. Оперировала пациентов с различными травмами глаз: тут были и ожоги, и проникающие ранения глаза, и множество иных повреждений. Плюс в офтальмологии нет разделения на детских и взрослых врачей, так что Раушания Фоатовна работала и с детьми, и со взрослыми.

— Я благодарна этому своему опыту, — вспоминает она. — Тогда ведь не было интернета, посоветоваться, особенно если эта операция проводилась ночью, было не с кем. Но у нас, врачей того поколения, была богатая библиотека. И если во время операции я сталкивалась с чем-то неожиданным, просила санитарку пролистать до нужной мне страницы, чтобы посмотреть, как сделать тот или иной шаг. Как говорят наши корифеи, каждая офтальмологическая травма неповторима, уникальна. И каждый раз приходится принимать решение по обстоятельствам.

Отдельной проблемой были химические ожоги, получаемые на производстве. Поскольку технологии на предприятии были секретные, то зачастую у врача не было информации о том, кислотный перед ним ожог или щелочной. Ведь используемые вещества кодировались шифром. А от этого напрямую зависят методы оказания первой помощи, лечение и прогноз. Доктор вспоминает, как ходила на прием к директору завода, чтобы он раскрыл ей хотя бы информацию о том, кислота или щелочь скрывается под тем или иным шифром. Тот информацией поделился, и для врачей в отделении составили специальную памятку.

Доктор вспоминает эмоционально очень тяжелые моменты — когда, например, пришлось удалять глаз девятилетнему ребенку, у которого в руке взорвалась петарда. Мальчишке оторвало пальцы, он получил контузионный разрыв глазного яблока. Ему сделали сразу несколько операций: один глаз удалили, другой — зашили, сохранив. А хирурги-«кистевики» работали над пальцами.

— Я до сих пор этого ребенка помню, — грустно вспоминает Раушания Фоатовна.

Как говорят наши корифеи, каждая офтальмологическая травма неповторима, уникальна. И каждый раз приходится принимать решение по обстоятельствам

«Начала заниматься научной работой, но практику никогда не бросала»

В 1997 году в семье родилась вторая дочка, и Гайнутдиновы переехали в Казань. Раушания Фоатовна, не оставившая свою мечту заниматься наукой, поступила в ординатуру и начала работать в отделении офтальмологии РКБ. Преподаватели в ординатуре разводили руками: «Чему вас учить? Вы уже все умеете». Но офтальмология — область только на первый взгляд узкая. При ближайшем рассмотрении она оказывается безбрежным океаном. Наша героиня начала заниматься не освоенными к тому времени областями этой науки: тогда еще только начиналось внедрение ультразвуковой диагностики в офтальмологии.

Кафедрой офтальмологии КГМУ в те годы заведовал профессор Заудат Габдрахимович Камалов. Он и предложил Раушании Фоатовне заняться ультразвуковой диагностикой глаза. Доктор прошла первичную специализацию по УЗИ, обучилась ультразвуковой диагностике офтальмопатологии в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве. Это была совершенно иная область, нежели офтальмотравматология, которой наша героиня 10 лет занималась в Нижнекамске. Ультразвуковая диагностика в 1997—2000 годах в офтальмологию еще только внедрялась. В офтальмологической диагностике в те годы впервые применили многочисленные возможности, которыми обладает ультразвуковой аппарат. Благодаря этому врачи стали определять патологии глаза и орбиты на ранних стадиях. Все это было оформлено в виде патентов на изобретения, результаты исследований были опубликованы в центральных рецензируемых журналах. После окончания ординатуры Раушания Фоатовна поступила в заочную аспирантуру и досрочно защитила кандидатскую диссертацию.

— Есть методики ультразвукового исследования, которые помогают отличить злокачественную опухоль от доброкачественной. Есть ультразвуковые признаки, которые отличают экссудативную отслойку сетчатки от регматогенной. Мы с соавторами получили уже пять патентов на изобретения, — объясняет доктор.

Работая врачом РКБ, наша героиня по совместительству была ассистентом кафедры офтальмологии КГМУ, преподавала офтальмологию студентам. В 2007 году офтальмологическое отделение в РКБ расформировали, и вся эта служба централизовалась в РКОБ. С тех пор основным местом работы Раушании Фоатовны стала кафедра, которая начала базироваться в РКОБ, при этом работу врачом-офтальмологом она не оставляла ни на день.

— Начала заниматься научной работой, но и практику никогда не бросала. Я и по сей день в первую очередь считаю себя врачом-офтальмологом, несмотря на то, что я доцент кафедры, — улыбается наша героиня.

Доктор с огромной благодарностью вспоминает своих учителей. Ту самую Нурзиду Харисовну Хасанову, которая влюбила ее в офтальмологию. В минувшем году кафедра праздновала 100-летие со дня ее рождения.

— Она была уникальным человеком. Очень красивая, при этом строгая, требовательная, подтянутая, внешне была похожа на актрису Рину Зеленую, а своими методами руководства — на Маргарет Тэтчер. Она всегда была в курсе всего и всех. А как учила ординаторов! Поэтапно позволяла осваивать сложнейшие операции. У меня есть фотография, где она мне ассистирует! А где сейчас увидишь, что ординатор оперирует, а ему профессор ассистирует? Благодаря ей мы в интернатуре уже практически все операции делали. И, кстати, окончив интернатуру, я, естественно, была уверена, что все знаю. До первого пациента с огнестрельным ранением, — улыбается Раушания Фоатовна.

Второй учитель, которого она с благодарностью вспоминает, — Заудат Габдрахимович Камалов, который заведовал кафедрой во время ее учебы в ординатуре и аспирантуре. Третий — Мунир Габдулфатович Тухбатуллин, заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики в КГМА, который был научным руководителем ее кандидатской диссертации.

Закрыть белые пятна в офтальмологической науке

Еще разрабатывая методы УЗИ глаза, доктор поняла, что есть в офтальмологии область, в которой осталось еще множество белых пятен. Это офтальмоонкология, которая в Татарстане в те годы была довольно слабо развита. Как отдельная дисциплина она не преподавалась ординаторам, и до определенного времени в республике не было врачей этого узкого профиля. В связи с этим было много запущенных случаев онкологических заболеваний глаз. Опухоли у большинства пациентов выявляли на поздних стадиях, когда единственное, что оставалось, — удалять глаз. Бывало такое, что офтальмологи, исследуя глазное дно, не расширяли зрачок пациента, и таким образом пропускали меланому хориоидеи (сосудистой оболочки глаза) — грозное, агрессивное онкологическое заболевание. Сейчас такое встречается гораздо реже — офтальмоонкология в республике развивается очень динамично, и офтальмологи Татарстана имеют высокую онкологическую настороженность.

Онкологические болезни глаза многообразны. И они не так редки, как кажется: только за прошедший 2024 год в Татарстане было выявлено 393 новых случая злокачественных опухолей офтальмологического профиля. Прибавить сюда пациентов, у которых опухоли были выявлены раньше, — получится внушительное число. При этом нельзя забывать, что онкологические заболевания стоят на втором месте среди причин смертности, после сердечно-сосудистых заболеваний.

— И есть такой нюанс: пациент с базально-клеточным раком, например, или с меланомой хориоидеи может умереть от инфаркта миокарда. И тогда причина его смерти попадает в кардиологическую статистику, а не в онкологическую. Но благодаря специализированным программам, направленным на раннее выявление опухолей, смертность от злокачественных опухолей имеет тенденцию к снижению, — говорит наша героиня.

Офтальмоонкология многообразна. Раушания Фоатовна объясняет, что здесь может быть три вида опухолей: опухоли век и конъюнктивы, внутриглазные опухоли и опухоли орбиты. Что касается век, то большинство всех злокачественных опухолей век составляет базальноклеточный рак, который с виду может быть похож на хроническое воспаление. Поэтому, если воспаление атипичное, не поддается терапии, прогрессирует, появляются язвы, врач-офтальмолог должен заподозрить онкологическую патологию. Этому наша героиня в том числе учит своих ординаторов. Встречается еще такая опухоль, как плоскоклеточный рак, который разъедает окружающие ткани — они распадаются под его воздействием. Как раз такая пациентка в день встречи на приеме у Раушании Фоатовны — бабушка 95 лет с опухолью нижнего века. Семья думала, что это ячмень, целый год пыталась лечить его прогреванием. Забеспокоились, только когда появилось обширное кровоточащее изъязвление, распространившееся на кожу щеки.

А есть и внутриглазные опухоли, которые могут даже не сопровождаться снижением зрения, если находятся на периферии глазного дна. У пациента нет жалоб, но опухоль есть — вот поэтому-то и нужно раз в год проводить осмотр глазного дна — офтальмоскопию с «широким зрачком».

Доктор вспоминает различные случаи — например, опухоль орбиты глаза, первые признаки которой тоже можно легко пропустить. У человека выпячивается глаз (это называется экзофтальм), но в Татарстане очень часты патологии щитовидной железы — например, зоб, который характеризуется теми же симптомами. Поэтому пациент и врач думают, что дело в зобе, а тем временем опухоль орбиты развивается и прорастает в соседние органы — в пазухи носа или полость черепа.

Онкологическую патологию глаза и орбиты очень важно вовремя выявить. Чем раньше она диагностирована, тем лучше прогнозы по излечению. Есть различные способы лечения — далеко не всегда приходится удалять глаз. В разных случаях применяется хирургическое иссечение опухоли. Еще один метод — брахитерапия, когда на глазное яблоко на определенное время подшивается пластинка с радиоактивным препаратом, и таким образом происходит лучевое воздействие на опухоль. Есть и местная химиотерапия, препарат для которой, кстати, производится в Казани, на нашем фармацевтическом заводе. Но если опухоль не поддается излечению, то приходится удалять глазное яблоко. Это нужно, чтобы сохранить жизнь и здоровье пациента. Порой к такой операции приходится прибегать и в том случае, если опухоль невелика по размерам, но есть признаки прорастания через склеру и распространения в зрительный нерв.

Сегодня Раушания Гайнутдинова — авторитетный специалист-офтальмоонколог, известный и в клинической среде, и в научной. В лечении разных типов рака республиканские офтальмоонкологи плотно взаимодействуют со специалистами РКОБ, РКОД и с федеральными медицинскими центрами, в которые направляют пациентов на сложные операции. Можно смело сказать: благодаря ее усилиям офтальмоонкология в республике сейчас на высоком уровне.

«Этот диагноз для 100% пациентов — стресс»

Услышать онкологический диагноз не хочется никому. Доктор говорит:

— Этот диагноз для 100% пациентов — стресс. Они проходят через все классические стадии — от торга до принятия. Есть те, кто «проскакивает» через отрицание, но есть те, кто на нем и останавливаются. Это преимущественно молодые мужчины, которые не согласны с диагнозом. Они могут говорить: «У меня такого нет, не было и не может быть». Уходят и «пропадают с наших радаров».

В таких случаях администраторы больницы действуют активно: звонят, приглашают на прием. К каждому пациенту подход должен быть индивидуальный — все по-разному реагируют на диагноз. И с этим тоже нужно уметь работать. Одна из учениц Раушании Фоатовны, обучавшаяся в ординатуре, провела научное исследование на тему «Психологические аспекты работы с пациентами онкологического профиля». Доктор говорит, что обязательно нужна профессиональная психологическая поддержка не только для пациентов, но и для их сопровождающих, близких родственников. И службы такие в системе Минздрава есть. В случае необходимости назначаются препараты для психокоррекции — благо они есть в арсенале медиков, и ряд таких препаратов, опять же, производится в Казани.

Наша героиня уверена: пациент должен знать о своем диагнозе.

— Но самое главное, что они должны знать, — что мы можем им помочь, — продолжает Раушания Фоатовна свою мысль. — Что это лечится. И каждый наш онкологический пациент должен понимать, зачем необходимо пожизненное наблюдение у онколога и офтальмолога после лечения — потому что могут развиться метастазы, возникнуть онкологическое заболевание других органов. Все это нужно во имя их жизни, это делается во благо пациента.

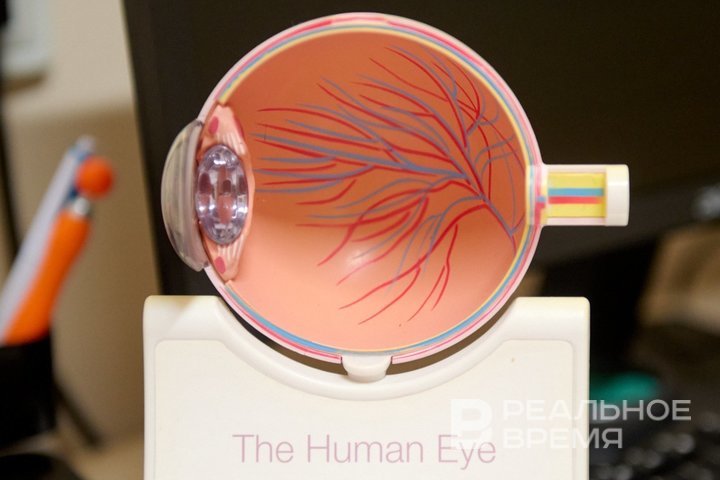

Мягкая, аккуратная, но уверенная манера общения, присущая Раушание Фоатовне, действительно успокаивает. У нее в кабинете есть модель глаза, на которой она подробно показывает, что именно происходит с человеком и как это будут лечить. Словом, здесь мы находим подтверждение популярному выражению: хороший врач должен быть и хорошим психологом.

Но самое главное, что они должны знать, — что мы можем им помочь. Что это лечится

«Нельзя заниматься нелюбимой профессией»

Огромную часть своего времени она отдает своим ординаторам, за обучение которых отвечает на кафедре.

— Одновременно у нас учатся больше 30 ординаторов: 17 ординаторов первого года и 14 — второго года, — рассказывает Раушания Фоатовна.

Консультации в РКОБ доктор ведет три раза в неделю, часто консультирует вместе с ординаторами. Ее задача — знать, кто к какой сфере тяготеет. Понять, видят ли они офтальмопатологию и могут ли правильно ее описать. Могут ли верно провести дифференциальный диагноз (отличить одно заболевание от другого). Посмотреть, верно ли выбрана тактика обследования и лечения, и в случае необходимости скорректировать ее. Раушания Фоатовна следует примеру своих собственных учителей: обучить доктора можно только в «живой» клинической практике. Ни один медицинский симулятор не воспроизведет такого же урока, который может преподать сама жизнь.

— Я говорю ординаторам, что нельзя заниматься нелюбимой профессией. А офтальмология стоит того, чтобы ее любить! То есть сначала они должны полюбить офтальмологию, узнать ее, а потом выбрать в ней свои ниши. Она же такая большая! Не обязательно стремиться стать офтальмохирургом. Можно выбрать разные направления: контактная коррекция, оптометрия, неотложная или поликлиническая офтальмология, фтизиоофтальмология, нейроофтальмология… Меня радует, что даже по окончании обучения наших ординаторов мы не теряем с ними связи. Они консультируются, направляют мне пациентов со сложными случаями, я чувствую их уважение и вижу, как они «растут» и становятся хорошими специалистами. Я горжусь ими всеми, — размышляет Раушания Фоатовна.

Она много говорит о своих коллегах по РКОБ — очень радуется тому, что они дорожат ее мнением. Что с ними всегда можно посоветоваться, встретившись с чем-то непонятным (совместную консультацию с коллегами практикуют даже самые опытные и уважаемые доктора — такие как наша героиня). Очень уважает и чтит доктор коллег из РКОД, с которыми офтальмоонкологи, конечно же, работают в одной связке. Пациенты с онкологическими болезнями глаза попадают в регистр РКОД, ведь им нужна и химиотерапия, и ультрасовременные методы диагностики, которыми располагает республиканский онкодиспансер. Нередко, если опухоль разрастается за пределы глаза, их и оперируют хирурги-онкологи — например, заведующий отоларингологическим отделением РКОД Вячеслав Савельев.

Возможно, именно поэтому на наш традиционный вопрос о том, что она больше всего любит в своем деле, что для нее главное в нем, Раушания Фоатовна отвечает:

— Наверное, люди. И пациенты, которым мы помогаем, и коллеги-врачи, и ординаторы. Мне очень нравится моя профессия, я ее очень люблю. В том числе за то, что умею принести пользу людям. Каждый день прихожу сюда с удовольствием.

Наслаждаться каждой минутой, дорожить каждым человеком, любить жизнь — наверное, в этом и заключается цель жизни.

Глядя на эту подтянутую, красивую женщину, ни за что не предположишь, что она уже бабушка. Она, услышав наш комплимент, смущенно взмахивает рукой, но секрет своей молодости все-таки раскрывает:

— Наверное, для любой женщины огромное значение имеет любимая профессия и любимые близкие люди. Наслаждаться каждой минутой, дорожить каждым человеком, любить жизнь — наверное, в этом и заключается цель жизни. Чтобы от тебя людям было хорошо — и тебе при этом тоже было хорошо. А еще нужно постоянно развиваться, обучаться. Я всегда говорю ординаторам, что никогда не нужно останавливаться в обучении. Нужно всегда стремиться быть в своей области лучшим!