Алмаз за убийство Александра Грибоедова

Последние дни великого поэта и дипломата в Тегеране

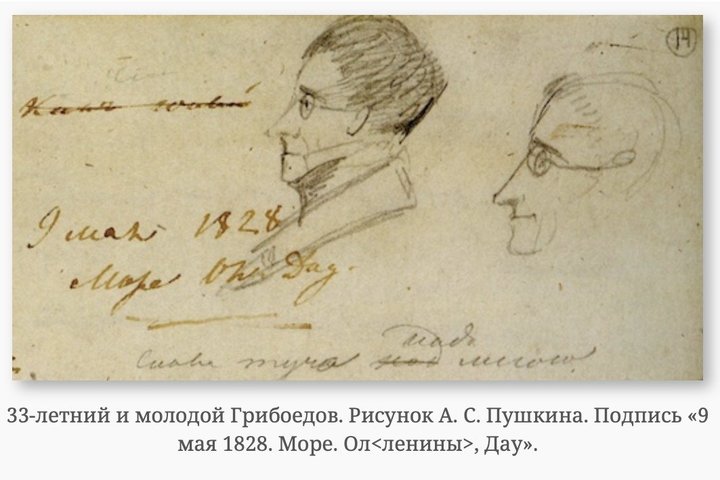

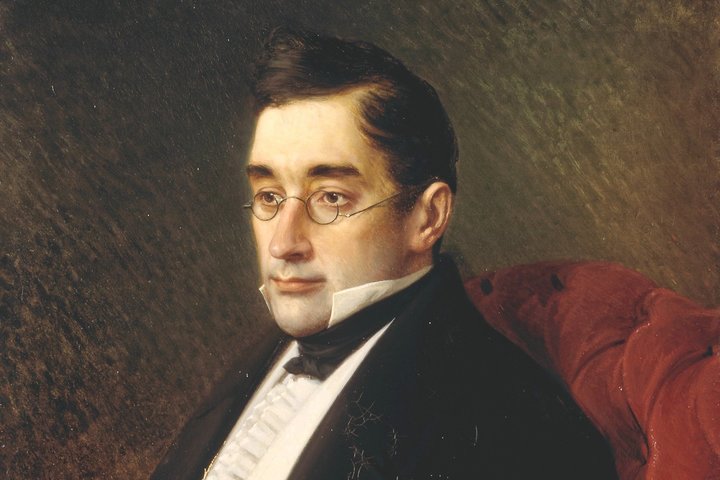

Сегодня исполнилось 230 лет со дня рождения Александра Грибоедова — автора бессмертной комедии «Горе от ума». Его называли гением, он в совершенстве владел английским, французским, немецким, итальянским, понимал латынь и греческий. За свои 34 года он сделал столько, сколько многие не смогли сделать за долгие годы жизни. Его смерть была невероятно трагической и жестокой. О последних днях жизни Грибоедова — в материале литературного обозревателя «Реального времени» Екатерины Петровой.

От сторонников Лжедмитрия до посла в Иране

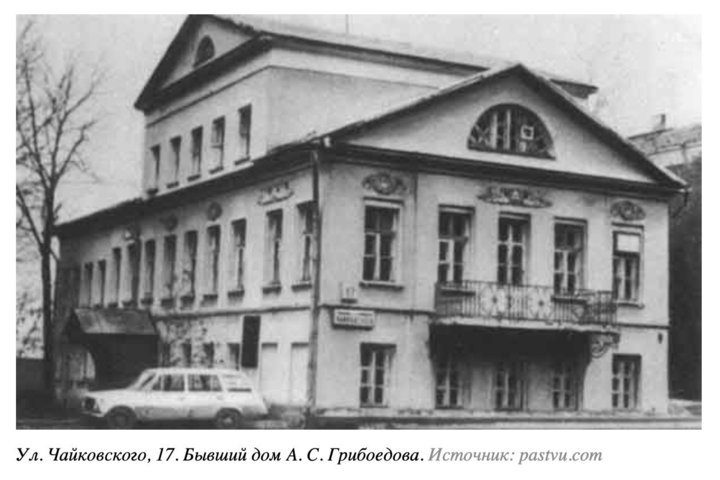

Александр Грибоедов родился в Москве в обеспеченной дворянской семье, история которой своими корнями уходит в далекие земли польской Речи Посполитой. По преданию, его предками были шляхтичи братья Гржибовские, которые переселились в Россию в 1605 году. Они прибыли в свите Лжедмитрия I, польского самозванца, захватившего московский трон. Однако, как гласит легенда, обманутые несбывшимися обещаниями богатств, Гржибовские решили остаться в новой стране, полностью изменив свою жизнь.

Шляхетская культура поразительно контрастировала с московскими обычаями. Для Гржибовских, привыкших избирать и свергать королей, русский мир оказался неожиданным. Москва восхищала величием: белокаменные стены, многочисленные церкви, улицы, полные людей, — все это поражало воображение. Однако хаос Смутного времени предоставил приезжим немало возможностей. Участвуя в боях и плетя интриги, братья сумели вписаться в жизнь московского дворянства. Они приняли православие, сменили имена и вскоре стали известны как Грибоедовы.

Отцом будущего писателя был Сергей Иванович Грибоедов (1761—1814), отставной секунд-майор, а матерью — Анастасия Федоровна Грибоедова (1768—1839), происходившая из смоленской ветви рода, которая считалась более знатной и богатой. По семейному преданию, Александр был внучатым племянником Александра Радищева, что драматург тщательно скрывал. Возможно, именно это генетическое наследие привило ему острый ум и стремление к свободе.

Уже в раннем детстве проявились необычные способности Грибоедова. В шесть лет он свободно говорил на трех иностранных языках, а к юности знал уже шесть, включая французский, итальянский, немецкий и английский. Его наставником стал ученый-энциклопедист Иван Петрозилиус, благодаря которому мальчик получил домашнее образование на высоком уровне.

В 1803 году Александра определили в Московский университетский благородный пансион. Его сверстники вспоминали, что он был сосредоточенным, но учился посредственно. Однако за полтора года молодой Грибоедов выдержал экзамен на степень кандидата словесности и стал студентом Московского университета в 1806 году, когда ему было всего 11 лет. Грибоедов рос в окружении передовых мыслителей. Лекции профессора Иоганна Теофила Буле пробудили интерес к русской истории и формировали его литературный вкус и взгляды. Университетские споры тех лет стали основой для его первой сатирической комедии — «Дмитрий Дрянской», которая, к сожалению, не сохранилась.

В 1812 году, в разгар Отечественной войны, 17-летний Грибоедов вступил добровольцем в Московский гусарский полк. Ему довелось служить в компании молодых дворян: князя Голицына, графа Толстого, Алябьева. Но из-за болезни он вскоре вынужден был оставить военную службу. Этот короткий период не прошел бесследно: впечатления тех лет отразились в его первых литературных опытах. После войны Грибоедов вернулся к учебе. Он посещал лекции по праву, истории, математике, изучал древнегреческий язык. В этот период его литературные интересы приобретают новое направление: он работает над первыми произведениями, пишет сатирические статьи и обзоры. Одновременно все глубже погружается в общественную жизнь, участвует в дискуссиях и масонских ложах.

Соперничество за Иран

Впервые в Иран Грибоедов приехал в 1818 году в должности секретаря при царском поверенном в делах Персии. А 6 октября 1828 года прибыл в Тебриз уже в качестве министра-резидента (посла). Там Грибоедова встретил генеральный консул России в Тебризе Андрей Амбургер, который предложил самое удобное помещение, какое только смог найти. Но внутреннее убранство посольского дома оставляло желать лучшего. «Скупость Родофиникина не дала ему возможности обставить дом хоть несколько сносно», — сетовал Грибоедов в письмах. Тем временем наследник персидского престола Аббас-мирза встретил русское посольство с помпой. На груди у принца красовался портрет российского императора, а Грибоедов вручил ему ратификацию Туркманчайского договора под гром пушек. Но за этой парадной стороной скрывалось множество проблем. «Когда речь заходила о делах, тотчас начинались затруднения», — записывал Грибоедов.

Главной головной болью Грибоедова стали англичане. Их влияние в регионе было огромным, но внутри самого британского лагеря зрели противоречия. Генерал Макдональд, официальный представитель Ост-Индской компании, оказался между двух огней. С одной стороны, он представлял интересы Компании, которая стремилась к сохранению мира, с другой — парламент Великобритании, требовавший конфронтации с Россией. Ситуацию обострил новый премьер-министр Британии, герцог Веллингтон. Он считал, что интересы Британской империи должны защищаться военным путем. Веллингтон требовал от Макдональда провоцировать Персию на войну с Россией, войска которой, по мнению Веллингтона, однажды дойдут до Индии.

В этой сложной игре Аббас-мирза пытался извлечь выгоду для себя. Он перелил в слитки золотые украшения дворца, отдал золотой трон — так высока была его цена. Его дворец оказался разорен, тем более что Компания прекратила выплачивать ему субсидии в наказание за сближение с Россией. Грибоедов тогда как раз столкнулся с финансовыми трудностями. Родофиникин выплачивал жалованье с задержками.

Аббас-мирза, в свою очередь, стремился лично посетить Петербург, чтобы выразить почтение императору Николаю I. Но ни англичане, ни российский министр иностранных дел Нессельроде не поддерживали эту идею. Англичане опасались потери влияния на принца, а в Петербурге боялись, что он попросит отсрочку по выплате контрибуции. Грибоедов предлагал компромисс: если не позволить шах-заде поездку, его нынешнее расположение и покорность могут смениться враждебностью. Но Грибоедову удалось направить его действия в нужное русло.

Из Тебриза в Тегеран

Туркманчайский договор 1828 года был дипломатическим триумфом России, но его реализация в Иране превратилась в опасное испытание для Грибоедова. Одной из самых сложных задач был возврат российских пленных и перебежчиков. Туркманчайский договор обязал Иран отпустить всех захваченных граждан, включая тех, кто оказался в персидских гаремах. Однако Аббас-мирза противился выполнению этого условия. Особенно болезненной была ситуация с пленницами: невозможно было понять, хотят ли они вернуться домой или примирились с новой судьбой.

Родственники пропавших женщин из Тифлиса, Эривани и других городов слали Грибоедову отчаянные просьбы. Многие армянские семьи даже сопровождали посольство, надеясь помочь в поисках. Но как проникнуть в охраняемые гаремы, окруженные секретностью и запретами? Нужно было ехать в Тегеран и вести переговоры с шахом. Путь был непрост. Грибоедов покинул Тебриз 9 декабря, взяв с собой почти весь штат посольства: секретарей Аделунга и Ивана Мальцева, доктора Мальмберга, переводчика Шахназарова, казачий конвой и местных слуг. Всего — около сорока человек. Для молодого Аделунга это путешествие было приключением. Он мечтал получить персидский орден и рассказывать в Петербурге о своих подвигах. Сам же дипломат оставил в Тебризе беременную жену Нину на попечении леди Макдональд и миссис Кемпбелл. Расставание с супругой было для Грибоедова особенно болезненным:

«Теперь чем дале от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться».

В Тегеране Грибоедов был встречен с почестями. Однако странное отсутствие британских дипломатов насторожило. Английский посол Макдональд, как оказалось, был отозван, а его преемник Уиллок еще не прибыл. Это создавало вакуум, который грозил перерасти в напряженность между державами. Грибоедов немедленно написал Макдональду письмо, предупреждая его о ситуации. Тем временем дипломат получил известие о новых интригах в Петербурге. Его отъезд в Тегеран стал не только испытанием для тела, но и проверкой на дипломатическую выдержку. Грибоедов все больше ощущал себя заложником обстоятельств, но не сдавался.

Конфуз на приеме у шаха

Русское посольство в Тегеране расположилось в большом доме, который пустовал после смерти прежнего хозяина. Дом включал баню и три обширных двора, где размещались комнаты членов делегации. В качестве мехмендаря был назначен Абул-Гуссейн-хан, племянник министра иностранных дел Абул-Хасан-хана, подписавшего Туркманчайский мир. Для размещения посольства мехмендари проявили немало суеты: Александр Грибоедов выбрал покои в глубине третьего двора, а его соратники расположились поблизости. Конюшни для лошадей, однако, не оказалось — их временно отправили в британскую миссию.

На третий день по прибытии в Тегеран Грибоедов был представлен шаху Фетх-али. Церемониал строго соответствовал условиям Туркманчайского договора: посол входил во дворец в обуви и даже сидел в присутствии шаха, что вызывало недовольство придворных. Тем не менее шах сдержанно приветствовал Грибоедова, подарив ему орден Льва и Солнца с алмазами, золотое ожерелье, а его спутникам — медали и ордена. В ответ Грибоедов вручил шаху верительные грамоты, однако с подарками от российского императора возникла неприятность. Из-за жадности чиновника Родофиникина дары были отправлены по Волге и застряли в пути. Грибоедов вынужден был преподнести шаху несколько платиновых монет — занятный сувенир, но далеко не эквивалент императорским дарам.

Однако важнейшей задачей Грибоедова было вызволение пленных. Шах подписал строгий указ о выдаче всех русских подданных, удерживаемых в Казвине, Тегеране и окрестностях. Пленные делились на три категории: женщины и девочки, которые попали в гаремы; мальчики, которые стали евнухами; и рабы, купленные на рынках. Каждый случай вызволения превращался в сложный квест. Персидские вельможи, несмотря на пиры в честь Грибоедова, уклонялись от выполнения шахского указа.

Тем не менее упорство Грибоедова приносило результаты. Он лично выяснял, хотят ли пленные возвращаться на родину, и немедленно передавал их сопровождающим родственникам. Однажды в посольство привели из гарема Аллаяр-хана двух армянок. Этот некогда могущественный министр, потерпевший унижение после Туркманчайского мира, превратился во врага Грибоедова и шаха. Однако он не выразил протеста против передачи женщин. Им выделили отдельное помещение в посольстве, где о них вскоре забыли. Сложнейшим эпизодом стало возвращение начальника батальона бехадыран Самсона Макинцева. Фирман шаха предписывал его выдачу России, но выполнение приказа оставалось под вопросом. Грибоедов понимал, что каждый шаг требовал тончайшего баланса между дипломатией и настойчивостью. В завершение миссии шах дал прощальную аудиенцию. Грибоедов оставил в столице Мальцева для приема запоздавших даров, а сам приготовился к отъезду.

Дело шахского евнуха

В ночь, когда Грибоедов готовился к скорому отъезду, его покой нарушил неожиданный визит. Слуга сообщил, что у ворот находится второй евнух шахского гарема — Мирза-Якуб. Этот человек, известный как армянин Якуб Маркарян, просил укрытия и передачи его в Эривань, ссылаясь на положения Туркманчайского договора. Реакция Грибоедова была резкой: «Ночью прибежища ищут только воры», — передал он просителю, подчеркнув, что министр российского императора оказывает покровительство лишь открыто и гласно. Наутро следующего дня Мирза-Якуб вновь явился с той же просьбой. Сохраняя должностной холод, Грибоедов встретился с ним. «Давши слово — держись», — напомнил себе дипломат, вспоминая собственноручно внесенную статью в договор, обязывающую Персию вернуть пленных. Отказ евнуху мог поставить под угрозу репутацию России. Однако подлинные мотивы Мирзы-Якуба оставались неясными. Как объяснял сам беглец, он опасался гнева шаха.

Сложности усугублялись отсутствием у Грибоедова связей и опытных агентов в Тегеране. Оставалось полагаться на интуицию и случайные сведения. Между тем в посольство то и дело приходили представители двора с требованием выдать беглеца. Особенно ярко ситуацию выразил один из сановников: шах страшно боялся, что Мирза-Якуб расскажет посланнику о состоянии казны и о делах гарема. Попытки выяснить правду через ближайших окруженцев шаха приводили лишь к новым загадкам. Визит к Манучер-хану, бывшему начальнику евнуха, едва добавил ясности.

Судебные разбирательства, инициированные Манучер-ханом, обернулись неожиданной победой для Грибоедова. Персидская сторона обвинила Мирзу-Якуба в хищении, но не смогла представить убедительных доказательств. Последовавший духовный суд также не дал результатов. Обвинения Манучер-хана были отвергнуты. Казалось, дело закрыто. Однако последующие события — отказ верховного муллы рассматривать дело и нервозность шаха — говорили об обратном. Грибоедов постепенно осознавал, что Мирза-Якуб — не просто беглец. Его появление дало послу ценную информацию о пленницах гаремов. На основе сведений евнуха был составлен список христианских женщин, которых Грибоедов потребовал освободить.

Резня в Тегеране

Утро 30 января 1829 года началось в русском посольстве в Тегеране тревожно. Весть о закрытых базарах и собраниях в мечетях принесла предчувствие беды. Уже накануне Грибоедов знал о подстрекательствах мулл. «Посланник окажется в величайшей опасности, если не выдаст Мирзу-Якуба», — предупреждали осведомители. Однако отступать никто не собирался. Мирзу-Якуба ненавидели и иранская знать, и народ за нещадные поборы. Толпа у ворот посольства росла, среди кричащих мелькали фигуры фанатиков с обнаженными саблями.

В первую атаку были выбиты ворота, казаки едва успели занять оборону. Среди нападавших выделялись подростки с камнями и старики с кинжалами. Но самыми опасными были несколько человек в состоянии наркотического возбуждения. Одним из первых упал казак, защищавший вход. Вскоре погиб и несчастный Мирза-Якуб, бросившийся в толпу, видимо, надеясь на спасение. Шум и крики на мгновение стихли, словно гнев толпы удовлетворился. Но это была лишь передышка. Внутри посольства собрались оставшиеся в живых: князь Меликов, доктор Мальмберг, Аделунг, Рустем-бек, 15 казаков и несколько курьеров. «Держаться вместе, любой ценой», — сказал Грибоедов, понимая, что помощь не придет. Шах оставался безучастным наблюдателем, его гвардия бездействовала.

Следующая волна нападавших принесла гибель. Ворвавшиеся фанатики с озверевшими лицами начали крушить крышу, пробивая ее прикладами. Казаки до последнего обороняли каждый метр. Мальмберг, потерявший руку, продолжал сражаться, замотав культю драпировкой. Аделунг, вооруженный шпагой, стоял с немецкой решимостью. Даже Грибоедов взял ружье и стрелял в толпу, осознавая неизбежность конца. Когда крыша окончательно рухнула, толпа ворвалась внутрь. Судьба посла и его спутников была предрешена. По свидетельствам, тела 37 человек — членов посольства — были изуродованы до неузнаваемости. Единственным, кого удалось опознать, оказался Грибоедов. Его узнали по раненой руке, напоминавшей о дуэли с Шереметевым.

«Кровавый блеск» алмаза

После резни в Тегеране 30 января 1829 года, в которой погиб Грибоедов и десятки членов российской миссии, ситуация грозила перерасти в полномасштабный конфликт. Россия уже не раз демонстрировала военную мощь, и Иран, измотанный войной, не мог позволить себе нового столкновения. Фетх Али-шах решил действовать дипломатично: он отправил в Петербург своего внука, принца Хосров-Мирзу, с миссией извинения. Принц привез богатые дары. Среди них выделялись усыпанная бриллиантами табакерка, рукописные листки поэмы «Шахнаме» XIV века и огромный алмаз «Шах». Величественный камень с трехвековой историей, весивший 88,7 карата, стал центральным элементом компенсации за трагедию.

История алмаза «Шах» — это целый роман. Впервые о нем упоминается в XVI веке. Тогда он был известен как «Перст Аллаха». Его нашли в индийских копях Голконды. Камень украшал трон Великих Моголов, висел на нити перед Павлиньим троном, а затем попал в руки персов. Три грани алмаза украшены надписями. Первая — 1591 года: «Бурхан-Низам-Шах второй». Вторая — имени шаха Джахана I, создателя Тадж-Махала. Третья, самая сложная, появилась по приказу Фетх Али-шаха. Она гласила: «Владыка Каджар — Фетх Али-шах Султан. 1242 г.» (по мусульманскому летоисчислению). В 1829 году «Шах» стал символом извинений. Алмаз с кровавым отливом, как его называли за трагическую судьбу прежних владельцев, был передан Николаю I. «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие», — заявил император, принимая дары.

Убийство посла — серьезное международное преступление. Однако Фетх Али-шах умело избежал дальнейших осложнений. Николай I был удовлетворен — не только дарами, но и наказанием виновных. Главного зачинщика, шиитского богослова Мирзу Масиха Астарабади, выслали из Тегерана. А бывшего визиря Аллаяра-хана жестоко наказали, подвергнув избиению палками по пяткам. Попытки Ирана заговорить о пересмотре территорий или снижении контрибуции встретили жесткий отказ. Однако сам факт отложенной выплаты на пять лет уже стал уступкой. Шах смог добиться главного — сохранить мир.

«Шах» остался в России. Его судьба обросла легендами. Писатель Николай Непомнящий писал, что алмаз приносил несчастья владельцам. От убийства Бурхана II до отравления правителя Дели Аурангзеба — все, кто владел камнем, умирали трагически. В 1922 году алмаз переместили в Алмазный фонд Кремля. Сегодня это одна из главных реликвий фонда.

Резня в Тегеране шокировала Европу. Убийство дипломата, человека, чье имя связывали с Туркманчайским миром, казалось вызовом международному праву. Однако ни шах, ни его окружение не понесли серьезного наказания. Российская империя предпочла избежать войны, получив компенсацию — алмаз «Шах». Гибель Грибоедова остается символом трагизма и героизма. Ему было всего 34 года. Судьба не оставила Грибоедову шанса увидеть сына, рожденного уже после его смерти.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».