Как будут возрождать татарский язык по поручению Путина

Институт языкознания РАН предлагает вернуться к обязательному изучению предмета в школах и вкладышам в паспортах

Живой, ограниченный городской — такой статус получил татарский язык в программе по сохранению и развитию языков России Института языкознания РАН. Ученые разработали документ по поручению президента России Владимира Путина и недавно актуализировали его. В программу вошел сводный список из 155 живых, 15 заснувших и исчезнувших языков народов России. Могут ли эти материалы стать «фундаментом» для проекта основ государственной языковой политики, который предполагается разработать до 1 июня 2025 года, как они согласуются с утвержденной правительством Концепцией государственной языковой политики РФ и какое место в богатой российской языковой палитре занимает сегодня татарский — выясняло «Реальное время».

Живые и мертвые языки России

Специалисты Института языкознания Российской академии наук разделили все существующие или существовавшие на территории страны языки на три группы, в каждой из которых выделили три подгруппы. К подгруппе 1А они отнесли исчезнувшие — умершие в XX веке языки: югский (язык малой енисейской народности), камасинский (язык жителей Саянских гор), сахалинско-айнский, сойотский (язык одной из уральских народностей), южномансийский, хандэйский (диалект обитателей побережий Оби) и курильско-айнский.

В подгруппу 1Б вошли языки, заснувшие в XXI веке — алеутский, среднемансийский, тазовский (один из дальневосточных диалектов), орочский (на нем говорили в Маньчжурии), бикинско-нанайский и инупиакский (одно из эскимосских наречий). Знания об этих языках предполагается документировать. А вот с языками подгруппы 1В — засыпающими, не используемыми в повседневной жизни, но еще живыми, которых около десятка, предлагается работать более активно — поддерживать их использование и создавать условия для овладениями ими.

К группе 2-й, в которой выделены также три подгруппы, отнесены языки, общение на которых еще сохраняется в России. Их достаточно много и проектом программы предусмотрено восстановление межпоколенческой передачи этих языков и создание условий для изучения их детьми.

Три подгруппы выделены и в 3-й группе языков народов России — самых «сохранных». Их разделили на локализованные (3А) — их межпоколенческая передача сохраняется в пределах компактного ареала проживания языкового сообщества в мононациональных территориальных единицах, ограниченные сельские (3Б), межпоколенческая передача которых осуществляется на значительной территории преимущественно в сельской местности и ограниченные городские (3В), межпоколенческая передача которых осуществляется не только на селе, но и в городах.

Татарский язык относится к 3-й группе, подгруппе «В» — его можно назвать одним из самых живых наравне с башкирским, ингушским, тувинским, а также с киргизским, таджикским и узбекским языками, состояние которых при исследовании учитывалось только на территории России.

Крымско-татарский язык оказался в худшем состоянии — его отнесли к подгруппе 3Б. Еще хуже обстоят дела с сибирско-татарским языком — он отнесен к подгруппе 2Б, в которую вошли прерывающиеся языки, у которых межпоколенческая передача сохраняется на незначительной части ареала их распространения.

В подгруппу Б 4-й группы вошли благополучные языки, в ней сохраняется межпоколенческая передача на фоне развитой языковой инфраструктуры на всем ареале распространения. В этой подгруппе оказался один лишь русский язык. К подгруппе 4А отнесли русский жестовый язык, где устойчивую сохранность обеспечивает не межпоколенческая, а «горизонтальная» передача.

Хорошо незабытое старое

Разработанный Институтом языкознания РАН проект программы по сохранению и развитию языков России предусматривает расширение их использования во всех сферах, включая образование. Кроме того он предлагает стимулирование деятельности в области развития и сохранения этих языков, совершенствование нормативно-правовой базы в области государственной языковой политики, работу по поддержке языков этнических групп, не имеющих своих национально-государственных и национально-территориальных образований.

Программа предлагает неординарные меры. Некоторые из них хорошо знакомы татарстанцам, у которых был региональный вкладыш в паспорте:

- разработка поправок к закону РФ «О языках народов Российской Федерации» об обязательности содержания сведений о личности гражданина на целевых языках, имеющих государственный статус, во вкладышах к бланкам паспорта и в свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния.

- создание и развитие сети региональных и локальных центров по сохранению и развитию целевых языков;

- обеспечение деятельности по сохранению и развитию целевых языков квалифицированными кадрами;

- приоритетная поддержка учебных программ и выделение бюджетных мест в образовательных организациях для функционирования малых учебных групп по программам профессиональной подготовки педагогических кадров;

- подготовка бакалавров и магистров по новым специальностям — «Специалист по сохранению и развитию языков» и «Менеджер по сохранению и развитию языков»;

- разработка поправок в закон РФ «О языках народов Российской Федерации» для обеспечения возможности локального варианта языка как предмета и средства обучения в образовательных и воспитательных организациях;

- введение надбавок к заработной плате и стимулирующих выплат педагогам за использование целевых языков в образовательной деятельности;

- включение предмета «Родной язык» в число учебных предметов по выбору при Государственной итоговой аттестации в список вступительных испытаний для приема в вузы, а также учет результатов ЕГЭ по предмету «Родной язык» при поступлении в вуз в качестве индивидуального достижения;

- введение обязанности государственных бюджетных организаций и компаний с государственным участием, а также организаций, осуществляющих публично значимые функции, обеспечить обслуживание населения на целевых языках, имеющих статус государственных, путем обеспечения необходимой доли многоязычных сотрудников или путем обеспечения переводчиков;

- разработка и утверждение нормативных документов для аттестации с целью определения уровня владения государственным языком республики госслужащими, сотрудниками бюджетных учреждений, работающими с населением, сотрудниками компаний с государственным участием и организаций, осуществляющих публично значимые функции;

- введение стимулирующих надбавок работникам бюджетной сферы за знание целевых языков;

- введение системы поощрений, в том числе налоговых льгот, предпринимателям за использование целевых языков в сфере розничной торговли, общепита, гостиничного бизнеса (например, за использование меню на целевом языке).

«Реальное время» обратилось в Институт языкознания РАН с просьбой пояснить, как учитывался и интерпретировался опыт Татарстана в области изучения татарского языка при подготовке проекта программы. По получении ответ будет опубликован.

Права есть, принуждения быть не должно

Однако в утвержденной 12 июня 2024 года правительством Концепции

государственной языковой политики Российской Федерации, говорится совсем о другом. Например, в ней подчеркивается, что принципами государственной языковой политики Российской Федерации является признание права человека и гражданина на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения, творчества — что предполагает также и отсутствие какого-либо принуждения или давления в области изучения или не изучения языков.

Основными целями государственной языковой политики России являются обеспечение прав и свобод человека и гражданина в языковой сфере, создание условий для функционирования русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального общения, сохранение языкового многообразия и развитие языков народов РФ, подчеркивается в Концепции. В ней идет речь об обеспечении условий для реализации прав граждан РФ на свободный выбор языка образования для получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов РФ «в пределах возможностей, предоставляемых системой образования», а также о поддержке и развитии русского языка и «противодействии излишнему использованию иностранной лексики».

Отражены в Концепции и меры содействия адаптации иностранных граждан в России, в частности создание условий для изучения ими русского языка.

«Есть подозрение»

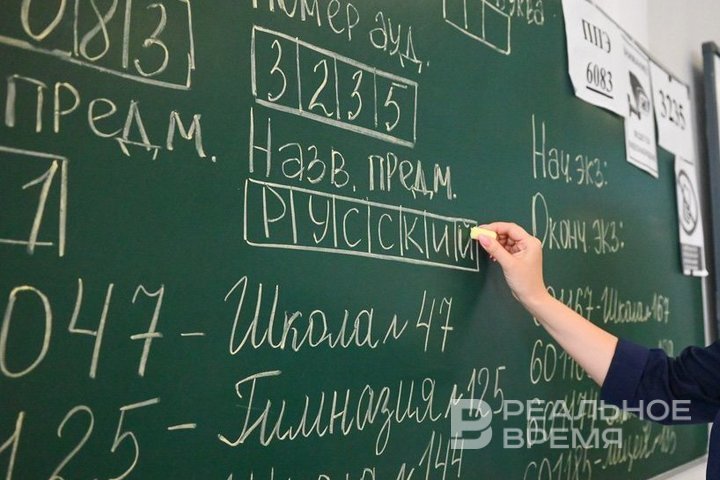

Тем не менее поручения президента России уже обеспокоили часть родительского сообщества Татарстана. В социальной сети в группе сообщества «РоСТ» появилось сообщение о том, что наибольшую озабоченность вызывает поручение Владимира Путина «обеспечить в федеральных государственных образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего общего образования изменение наименования учебного предмета (учебного модуля) «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» на «Язык народа Российской Федерации и (или) государственный язык республики Российской Федерации»:

— В федеральном законе «Об образовании» есть статья 14, регламентирующая изучение родных языков и государственных языков региона. В Татарстане право на изучение родного языка заменили для всех на обязанность… ФГОС и закон регламентируют изучение «родных языков» и «государственных языков республик» (по заявлениям родителей; при наличии у школы возможностей; путем создания необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп), а преподавать в школах начнут «языки народов Российской Федерации». Есть подозрение, что в ряде школ региона опять попытаются ввести обязательное изучение татарского, — сообщили участники сообщества.

Родители вспоминают «баталии» 2017 года по поводу обязательного татарского языка в школах и недоумевают, «почему детей в школах с русским языком обучения, вопреки обновленному ФГОС, продолжают под угрозой неаттестации отправлять изучать предмет «родной язык», если они свой родной язык изучают на уроках русского языка, — и в результате «три урока в неделю у них расходуется не на нужные им математику, физику, химию или биологию», а на обязательный «родной».

Проект — еще не программа

Не более чем одной из многих научных разработок назвал председатель комитета Госдумы по делам национальностей, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов разработанный Институтом языкознания РАН проект программы по сохранению и развитию языков России.

Полное согласие с введением надбавок и прочих «пряников» за знание и использование языков народов России выражает башкирский исследователь языковой политики, кандидат социологических наук Тимур Мухтаров. Он считает, что такие меры не только не противоречат концепции возрождения языков народов России, а, напротив, говорят о серьезности подхода к сохранению языка, способствуют более активному его использованию во всех сферах, а значит, помогают предотвратить его потенциальное умирание.

Ученый подчеркнул, что реализация такой политики в отношении уязвимых языков не может обходиться без дополнительного финансирования и масштабной разъяснительной работы. Именно ее не хватает, считает эксперт «Реального времени», отвечая тем, кто сегодня слишком эмоционально реагирует на предлагаемые меры.

— Но я боюсь, что будет иметь место другой подход, при котором будет соблюдаться только форма, а содержание останется на заднем плане, — выразил опасение Тимур Мухтаров. — Этот подход сохранился еще со времен советской национальной политики — такой широкий чиновный пиар для отчетности. Поэтому надо еще думать и смотреть, насколько серьезны эти инициативы, и насколько они реальны в рамках существующей очень непростой политической ситуации. Неподготовленная кампанейщина способна вызвать негатив и скомпрометировать государственную языковую политику.

Для того, чтобы этого избежать, он рекомендует действовать с оглядкой на мировой опыт — существует достаточно примеров, когда языковая политика вырабатывалась в первую очередь компетентными специалистами, которые в некоторых регионах вообще, что называется с нуля, воссоздавали, возрождали язык. Недопустимо, говорит Мухтаров, чтобы стратегии и программы возрождения языков составляли, реализовали и контролировали люди малокомпетентные и не имеющие позитивного опыта:

— За рубежом готовят специалистов по ревитализации языков. И эта концепция должна разрабатываться подготовленными людьми, обладающими пониманием реалий Российской Федерации. Если это удастся сделать, то и в регионах — в Татарстане, Башкортостане — будут вести действительно правильную языковую политику с учетом всех прежних ошибок.