Город против одиночества: почему Ричард Сеннет уверен, что мы все делаем не так

Архитектура не просто украшает города — она нас дрессирует. Как бетонные джунгли формируют сознание, почему хаос лучше порядка и зачем Казани «перемигивающиеся» здания?

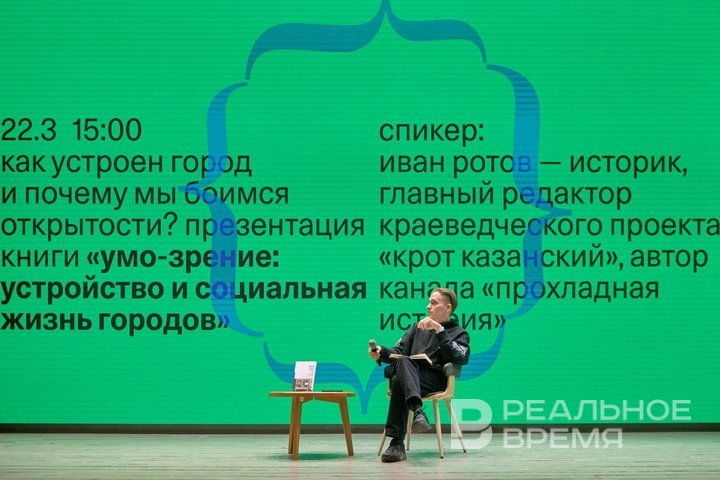

Как мы смотрим на город — и как он смотрит на нас? На маркете «Нового литературного обозрения» в Национальной библиотеке РТ прошла презентация книги Ричарда Сеннета «Умо-зрение: устройство и социальная жизнь городов». Историк и главный редактор краеведческого проекта «Крот Казанский» Иван Ротов объяснил, почему мы привыкли видеть город не так, как следовало бы, и что предлагает Сеннет вместо привычной изоляции.

Выйти из комнаты

Ричард Сеннет — человек, который всю жизнь изучал, как устроены города и почему они формируют нас такими, какие мы есть. Социолог, урбанист, философ, он преподает в Лондонской школе экономики, работал в Гарварде и MIT, возглавлял Нью-Йоркский институт гуманитарных наук и даже руководил комиссией ООН по вопросам городского развития. В его биографии есть любопытная деталь: он родился и вырос в печально известном социальном проекте Чикаго — Cabrini Green. Этот район в 1960-е был синонимом бедности, преступности и неудачного градостроительства. Отсюда, возможно, и его интерес к теме городов — Сеннет с детства видел, как архитектура влияет на жизнь людей.

В своей книге «Умо-зрение: устройство и социальная жизнь городов» Ричард Сеннет утверждает: города не должны превращать нас в одиночек. Но именно так они устроены сейчас. «Государству хочется, чтобы мы были одинокими в большом городе, сидели по своим квартирам», — объяснил Иван Ротов. Однако Сеннет не верит в заговор архитекторов, которые якобы намеренно делают города неуютными. Напротив, все попытки реформировать городское пространство исходили из благих намерений. Просто почти всегда они заканчивались провалом.

Например, идея делать вокзалы, аэропорты и общественные переходы максимально удобными для передвижения. На первый взгляд, это логично: пассажирам проще передвигаться, меньше толкучки, люди не мешают друг другу. Но есть побочный эффект — мы перестаем взаимодействовать. Город становится не местом встречи, а зоной транзита, где каждый сам по себе. По мнению Сеннета, сама концепция «комфортного» жилья, где человек может «расти душой» в одиночестве, оторвавшись от мира, — ошибка. «Мы были неправы, когда решили, что это так работает», — пересказал Ротов его тезисы. Город, считает Сеннет, должен не изолировать, а соединять.

Если в двух словах объяснить, в чем суть теории Сеннета, то это можно сделать строчкой из Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Сеннет же говорит прямо противоположное: не выходить из комнаты — и есть ошибка. Социолог утверждает, что познание себя невозможно в изоляции. Человек — социальное существо, и только через взаимодействие с другими мы можем понять себя. «По мнению Сеннета, надо не только выходить комнаты, в идеале надо еще сходить в общественную баню и посмотреть в грустные глаза усталого мужика после парилки. И вот тогда мы станем друг другу ближе и себя поймем лучше», — иронизировал Ротов. Этот образ — не случайный курьез. В книге Сеннет говорит о значении общественных пространств, где люди сталкиваются, обмениваются взглядами, эмоциями, пусть даже мимолетно. Современные же города устроены так, чтобы подобных столкновений было как можно меньше.

Средневековый город: лабиринт страха и храм порядка

«Сеннет не очень любит христианство», — сразу предупредил Иван Ротов. По его мнению, урбанист видит в христианстве причину разрушения античного идеала городского пространства. Полис, который был местом общественного взаимодействия, превратился в разобщенный, пугающий лабиринт. «Средневековые города, в отличие от полисов, очень четко делились на то, что построил профессиональный архитектор — прежде всего храм и хаотичное, неприятное, неорганизованное, небезопасное все остальное», — объяснил Ротов.

В этих городах возникло принципиально новое разделение пространства. Были безопасные зоны — храм, монастыри, защищенные фортификациями районы. И были улицы, которые становились территорией риска: шумные, грязные, переполненные торговцами и маргиналами. «В этот момент из городов пропали площади — пространства полисов, где можно было вести неформальную коммуникацию», — сказал Ротов. Именно тогда улица стала восприниматься как угроза.

«До 1768 года Казань развивалась именно так, как описывает Сеннет. У нас была крепость — и вокруг нее неконтролируемый, небезопасный, неорганизованный хаос», — сказал Ротов. Городские структуры создавались не по плану, а стихийно. Узкие кривые улочки, отсутствие четких границ между жилыми и торговыми зонами, постоянные перестройки — все это делало пространство трудноуправляемым и опасным. Люди не ощущали себя хозяевами города, они всего лишь сосуществовали с ним, избегая лишних контактов. Однако это состояние длилось недолго. XVIII век принес в Казань новый тип градостроительства, основанный на строгих расчетах.

В Европе начали применять регулярный план города — строгую сетку кварталов, разделение на зоны и функциональные районы. Архитекторы проектировали пространство с нуля, не считаясь с природным ландшафтом. Сеннет жестко критикует эту практику. «Это высокомерная история о том, что архитектор может строить город, исходя из своих идей, и не ориентироваться на природный ландшафт», — пересказал мысли социолога Ротов. Яркий пример — Манхэттен, разделенный на идеальные квадраты, которые продолжаются, даже когда квартал пересекает реку, а мостов нет. «Мы игнорируем реальность, воспроизводя сетку», — сказал Ротов.

В Казани случилось то же самое. «В 1768 году кривое, косое, страшное, изрезанное оврагами и холмами Черное озеро решили превратить в один аккуратнейший прямоугольник», — рассказал историк. Ради этого крепостные крестьяне вручную переносили тысячи пудов земли, засыпали овраги, выравнивали рельеф. Результат? «Все дома вокруг Черного озера стоят на насыпных грунтах. Поэтому у нас Александровский пассаж рухнул, Мергасовский дом не подлежит восстановлению. Это урбанистика XVIII—XIX веков — борьба с природой», — добавил историк.

Но можно ли строить комфортный город, не воюя с природным ландшафтом, а сотрудничая с ним? Сеннет считает, что да. И примеры такой успешной урбанистики есть в Казани. «Неочевидный, но интересный — здание спортивного комплекса «Уникс», — предложил Ротов. Здание встроено в ландшафт так, что вход с улицы Нужина — это пятый этаж, а с улицы Пушкина — первый. Это та самая идея, о которой говорит Сеннет: мы работаем с природой, а не пытаемся ее уничтожить. Но даже этот проект остался недоработанным. «Двери на первом этаже закрыты, и вместо единения с ландшафтом ты просто раздражаешься, потому что приходится подниматься», — отметил Ротов.

Комнаты, площади и границы: как устроено городское мышление

До XIX века идея, что у каждого помещения есть своя функция, не была такой очевидной, как кажется нам сегодня. В домах царила многозадачность: спальни служили одновременно гостевыми комнатами, а санитарные нужды не были отделены от общественной жизни. Как отметил Иван Ротов: «Принимать гостей, справлять нужду и спать в одном помещении — это не проблема. Это реальность».

Только в начале XIX века начался процесс специализации комнат. Каждое пространство получает свою функцию: спальни предназначены для сна, столовые — для еды, кабинеты — для работы. В Казани отличный пример такого принципа — дом Лобачевского. «Сходите в музей Николая Ивановича Лобачевского. И там увидите эту анфиладу, когда одна комната — для танцев, вторая комната — для приема и общения с гостями, другая комната — это библиотека и так далее», — привел пример Ротов.

Однако, несмотря на рациональность этого подхода, он не привел к ожидаемым результатам. Сеннет предупреждал, что строгая сегментация пространства не улучшила качество жизни, а, наоборот, привела к социальной изоляции. «Квартира вместо духовной лаборатории, где мы можем качественно читать и работать, превратилась в систему скрытых барьеров», — сказал историк. Так появились женские комнаты, родительские зоны, детские пространства. Разделение усилилось, но не привело к открытости.

В отличие от Зигмунда Баумана, который видел в площадях инструмент контроля, Ричард Сеннет рассматривает их как важнейший элемент городского взаимодействия. Они могут соединять районы, формировать маршруты, становиться точками притяжения. Однако не каждая площадь выполняет эти функции. Пример провала — казанский парк Миллениум. «Это абсолютно мертвое в социальном плане место, в котором ничего не происходит. И самое важное, в нем нет ни одной причины находиться», — сказал Ротов. Он сравнил его с городскими пространствами Рима, где улицы ведут пешехода от одной точки к другой, создавая непрерывный маршрут. Миллениум же, напротив, не соединяет важные зоны города и не мотивирует к движению.

Но есть и удачные примеры. Один из них — историческая Юнусовская площадь в начале XX века. Она была организована не сверху, а самими горожанами. «Юнусовская площадь делилась на четыре части. Сад любви, сад печали, сад танцев и майдан», — перечислил Ротов. Здесь встречались молодые пары, слуги отдыхали от работы, люди танцевали, а родители обсуждали дела. Сеннет поддержал бы этот принцип — он считал, что успешные городские пространства рождаются в процессе живого взаимодействия.

Пространство, стекло и попытка осмыслить вселенную

По мнению Ричарда Сеннета, модернизм был не просто архитектурным направлением, а попыткой выразить новые представления о мире, возникшие во второй половине XX века. Связь с открытиями физиков была очевидна: время стало восприниматься как частный случай пространства, а наблюдатель в определенных условиях мог увидеть гораздо больше, чем прежде. Архитектура модернизма на практике — это не только минимализм и функциональность, но и особый взгляд на прозрачность. «Стеклянная дверь одновременно изолирует и приглашает войти», — сказал Ротов. Важно не только видеть фасад здания, но и понимать, что внутри. Именно поэтому модернисты активно использовали стекло, создавали открытые галереи и сквозные пространства.

В Казани эту идею воплотили в Доме печати на Баумана и в том же «Униксе». «Оба эти здания раньше выглядели немного иначе. У них были открытые галереи, которые потом застеклили. Теперь это работает уже не так», — отметил Ротов. Раньше, гуляя по улице Пушкина, можно было заглянуть в «Уникс» и увидеть его внутреннюю жизнь. Сейчас эта идея стерта. Но что происходит, когда идея открытого пространства заходит слишком далеко? «Стеклянная башня, полностью открытая миру, — это то, что нам нужно?», — задал вопрос Ричард Сеннет. И тут же сам ответил: нет.

Современные небоскребы с их зеркальными фасадами изолируют человека от реального мира. «Ты сидишь в прекрасном офисе, видишь за окном окружающий мир, но ты от него изолирован, ты его не слышишь», — объяснил Ротов. В таких зданиях окна не открываются, вентиляция замкнута, а выйти на улицу — целая экспедиция. «Получается, что какой-нибудь особнячок XIX века с внутренним садиком и маленькими окошками гораздо более открыт миру, чем полностью прозрачная стеклянная башня», — предположил историк. Это парадокс современной архитектуры. Нам обещают открытость, но в итоге человек оказывается запертым в стеклянной коробке.

Сеннет анализирует неудачи архитекторов, отмечая, что главные проблемы остаются нерешенными. «Люди ощущают фрустрацию. Им некомфортно ни в квартире, ни на улице», — добавил Иван Ротов. Что предлагает Сеннет? Он фиксирует уличные практики, например, надписи на стенах: «Здесь был Вася». Это не просто хулиганство, а инстинктивное желание оставить след, доказать свое присутствие. «Человек не может изменить структуру города, но он может работать с материалом. Он видит белую штукатурку и пишет на ней», — сказал Ротов.

Но главное, что предлагает Сеннет — это мутации зданий. Город должен меняться, чтобы не становиться музейной экспозицией. «Нам ни в коем случае нельзя слишком держаться за сохранение исторических зданий, иначе появляется еще один конфликт — между людьми и архитектурой», — процитировал автора Ротов. Самый яркий пример мутирующего здания в Казани — Национальная библиотека РТ. Здание Ленинского мемориала, затем культурного центра «Казань», в последние годы существования было слишком темным. «А потом возникла идея сделать здесь библиотеку. Пришлось сносить стены, сделать стеклянные фасады, но это позволило зданию жить дальше», — отметил историк.

И это ключевая идея Сеннета: комфорт в городе создается не абсолютной сохранностью старого, а его разумной трансформацией. Если пространство перестает работать, его надо менять. Иначе город становится неживым.

Город как живой организм

«Очень хочется и очень важно, чтобы между зданиями был диалог, чтобы здания буквально бросали друг другу какие-то высказывания», — отметил Иван Ротов. Сеннет говорит, что город состоит из разнородных построек: научные центры, жилые комплексы, зоны отдыха. Нет больше цельных, предзаданных проектов. Но важно, чтобы они взаимодействовали. Пример — музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. «Супернеуместное здание. Среди псевдоготики, невысоких построек — и здесь падает с неба бетонная спираль», — прокомментировал Иван Ротов пример Сеннета. Но именно этот контраст и делает пространство живым. Неудобный, тесный участок земли не стал ограничением, а, наоборот, подчеркнул уникальность здания.

В Казани такой диалог можно увидеть на улице Касаткина. «Пройдите мимо специфических ЖК, мимо башни в стиле неоготики. У нее сбоку ажурная решетка в арабском стиле. А чуть дальше — здание 1980-х годов, здание правительства, советский национальный романтизм. Там тоже решетка с национальным орнаментом. Это может быть случайность, но может быть и продуманное перемигивание зданий», — посоветовал Ротов. Сеннету такое нравится: город — это не застывший памятник, а постоянный обмен репликами.

Сеннет пишет, что деконструктивизм — еще один неудачный проект спасения нас от фрустраций. Архитектура, в которой нет ровных линий, выбивает человека из привычного состояния. «Классический город нового времени вгоняет в сон. Ты просто проходишь сквозь него. А памятники деконструктивизма сделаны, чтобы дать тебе оплеуху, встряхнуть», — отметил Иван Ротов. В Казани таким примером может стать ЖК «Кристалл» на берегу Казанки — неровные линии, выбивающаяся геометрия. Или другая версия: бизнес-центр ТАИФ. «Обойдите его, внутри здания буквально проходит улица с переходом сверху. Если встать в центре этой рамы, перед вами четкий прямоугольник неба, современные постройки Казани, вокруг — много технологического здания. Историческая Казань и сад Фукса исчезают», — предложил Ротов. Город в этом месте создает особый эффект: ты перестаешь ощущать, где находишься, и начинаешь думать.

«Город должен быть нашим общим местом для творчества и изменений», — подчеркнул Ротов, пересказывая идеи Сеннета. Но мысль эта опасная: значит ли это, что мы должны постоянно перестраивать памятники и сносить старые здания? «Сеннет очень аккуратно проводит эту идею, но его финальный вывод именно таков: нам не нужен музей под открытым небом. Нам нужно пространство, которое изменяется», — добавил историк. Эти изменения уже происходят. Например, квартиры. Современное дорогое жилье все чаще выглядит как единое пространство: кровать, ванна, кухня и гостиная без перегородок. Это возвращение к древним традициям — античным атриям, скандинавским длинным домам. Люди ищут не изоляцию, а открытую структуру, где взаимодействие неизбежно.

«Именно поэтому книгу Сеннета стоит читать. Она дает взгляд на город, который не статичен. Это город, который разговаривает, спорит и меняется. И в этом его сила», — заключил Ротов.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».